建築物の防火・避難関係の規定について

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途等に関する基準を定めている法律ですが、ここでは特に、防火・避難関係の規定について紹介します。

防火・避難関係の規定は、不特定多数の人が利用する施設を中心に、火災からの人命の保護を目的で定められています。基準は、建築物の用途や規模などによって適用される内容が異なりますので、ご不明な点は建築指導課までお問い合わせ下さい。

1.耐火建築物、準耐火建築物

不特定多数の人が利用する施設等を建築する場合は、用途、規模に応じて火災の延焼や建物の倒壊による被害を出さないようにするための建物構造にする必要があります。建築基準法では耐火建築物、準耐火建築物とに区分され、それぞれ柱やはりの構造、延焼のおそれのある部分の開口部を防火設備にする等の規定が定められています。

普段の維持管理で注意すること

- 防火設備を使用しなければならない箇所にある網入ガラスの窓等を普通ガラスに交換しない。

- 耐火建築物にしなければならない建物に木造等の建物をつなげて増築しない。

- 柱や梁(はり)を覆っている建材(耐火被覆)等に破損や損傷が無いか確認し、有れば修復する。

2.防火区画

火災の伝播・拡大を防止するため、耐火建築物や準耐火建築物においては、一定面積ごとあるいは階段やエレベーターの昇降路等の部分を準耐火構造の壁や床又は防火戸などによって区画しなければいけません。また、火災時に煙や熱を感知して自動で防火戸等が閉まることにより、煙や炎が広範囲に広がるのを防ぐことができます。

断面図

(写真)感知器連動で閉鎖する防火戸の例

普段の維持管理で注意すること

- 防火戸や防火シャッターの周囲に閉鎖の障害となる物品を置かない。

- 感知器等と連動していない防火戸は常に閉めた状態で利用する。

- 防火区画に必要な防火戸等をリフォーム等で撤去しない。

3.排煙設備

火災により発生した煙の拡大を抑止・排出し、避難安全の確保を図るため、一定の規模以上の特殊建築物等においては、防煙壁による区画や手動開放装置を設けた排煙窓、機械排煙設備などを設置しなければいけません。排煙設備により有害な煙を外部に排出し、安全な避難を手助けしてくれます。

(写真)排煙設備(排煙窓)の例

(写真)

機械排煙設備(排煙口)の例

普段の維持管理で注意すること

- 排煙窓を内装材等で塞いだり、撤去したりしない。

- 天井にある排煙口の下や排煙窓や手動開放装置の前に作動や操作の障害となる物品を置かない。

- 手動開放装置のボタンが壊れていたり、チェーンが切れていれたりする場合はすぐに修理する。

4.間仕切り壁

火災の伝播・拡大を防止するため、長屋又は共同住宅の各戸の界壁、ホテルや旅館の客室、病院や福祉施設等の主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏まで達するようにしなければいけません。これにより炎や煙が天井裏を伝って廊下や隣の部屋等に広がるのを防ぐことができます。

平面図(左)及び断面図(右)

防火上主要な間仕切壁は3室以下かつ100平方メートル以下でよい場合があります。

普段の維持管理で注意すること

- リフォーム等で防火上主要な間仕切り壁を撤去しない。

5.非常用の照明装置

火災により停電した場合でも避難安全の確保を図るため、規模の大きな建物や不特定多数の方が利用する建物(特殊建築物)等の居室や廊下、階段には、非常用の照明装置を設置しなければいけません。非常用の照明装置は火災等による停電時に自動で点灯し、安全な避難を手助けしてくれます。

(写真)

非常用の照明装置

(白熱灯)の例

(写真)

非常用の照明装置(蛍光灯)の例

普段の維持管理で注意すること

- 非常用照明装置のバッテリーランプ(緑色)が点灯しているか定期的に確認する

(ランプが消えている場合はバッテリーが切れている可能性があるため交換等が必要です。) - 点検用のひもがついている場合は定期的にひもを引いて照明が点灯するか確認する。

(点灯しない場合は電球かバッテリー又はその両方の交換が必要な可能性があります。)

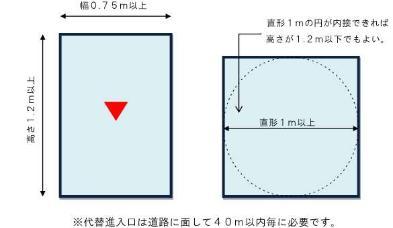

6.非常用の進入口

3階以上の階で高さ31メートル以下の部分には、非常時に消防隊が進入できる非常用の進入口の設置が必要です。ただし、非常用の進入口に代わる開口部(代替進入口)が道等に面して設けられている場合はあらためて設置する必要はありません。

普段の維持管理で注意すること

- 三角マークのついている窓等を塞いだり、前に格子を設置したり、物品等を置いたりない。

- 非常用の進入口の赤色灯が球切れの際は早急に取り替える。

7.直通階段・避難階段

特定の用途や一定規模の建築物については、火災発生時に屋外へただちに避難できるようにするため、地上に出られる階まで通ずる直通階段を2つ以上設置しなければなりません。 また、建築物の階数が多い場合には、より防火性能の高い避難階段や特別避難階段とする必要があります。階段は火災時の避難経路として重要ですので、階段の構造や幅、階段に至る距離等さまざまな規定があります。

普段の維持管理で注意すること

- 階段や踊り場、階段室の扉の前等に避難の障害となる物品等を放置しない。

- 屋外の避難階段等を壁等で囲まない。

- 屋外階段が腐食や劣化(サビ、ひび割れ等) で安全に通行できない状態になっていないか確認し、必要に応じて修繕する。

- 屋外階段への戸に施錠装置がついている場合は、非常時に鍵を使わずに解錠できるようになっているようにする。

火災等により多くの犠牲者を出した建物事故のほとんどは、これらの維持管理が不適切でした。維持保全を適切に行わない所有者、管理者は罰せられることがあります。

建物の所有者、管理者、占有者は常時建物を適法な状態に維持するように努め、より一層の安全性の確保を図りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

〒520-8575 市役所本館3階

電話番号:077-528-2774

ファックス番号:077-523-1505

建築指導課にメールを送る

更新日:2025年03月07日