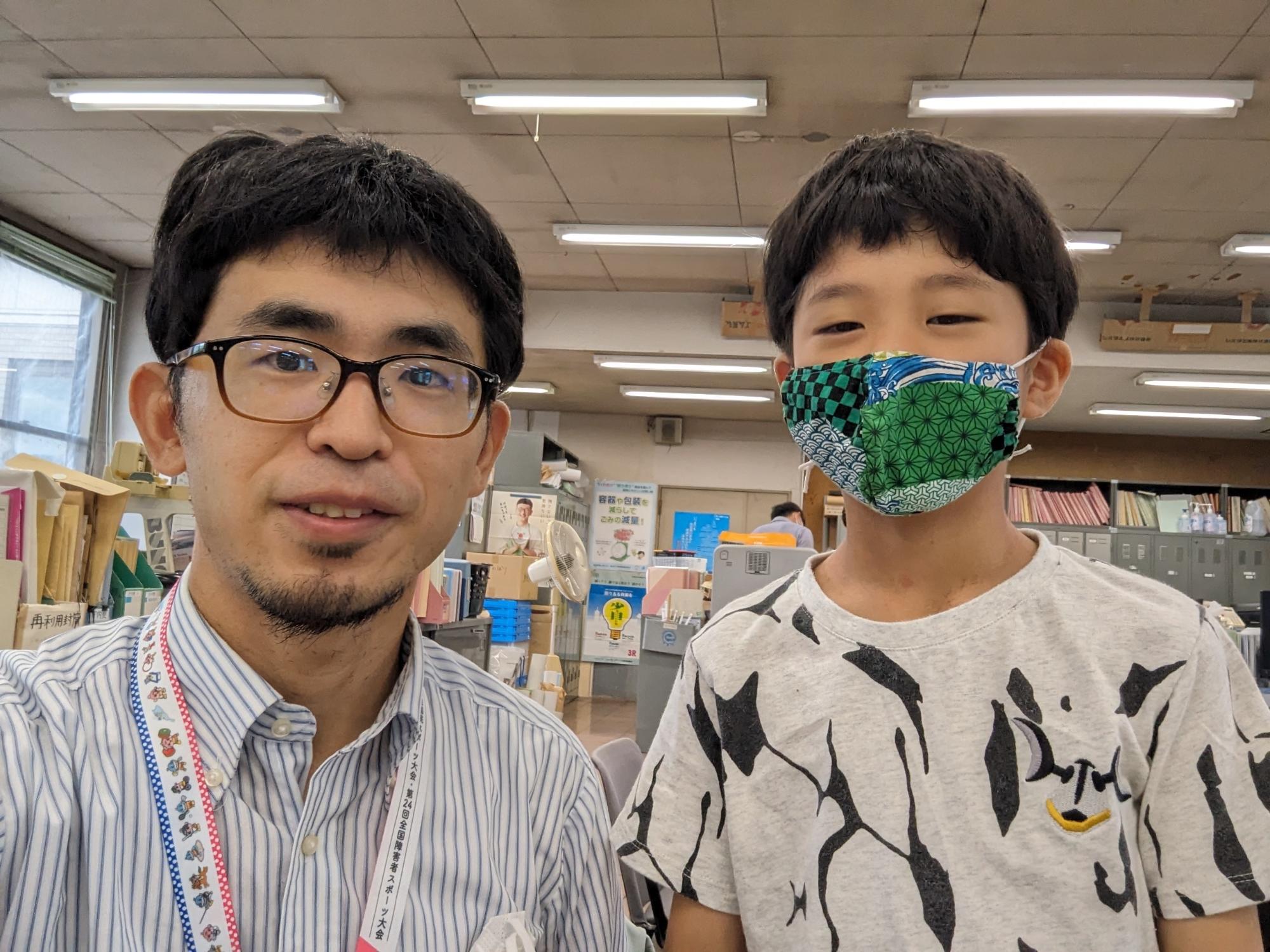

ロールモデル紹介 高取 惇哉さん

滋賀県庁で勤務されている高取 惇哉さんをご紹介します。

1.男性の育児参画を応援してくれる会社で気づいたこと

(職場の雰囲気を教えてください。)

勤め先の滋賀県庁は、もちろん官公庁ですし、その中でも平成27年には知事自身も含めてイクボス宣言をするなど、男性含めた職員の育児と仕事の両立、という面に比較的力を注いでいる方だと思います。

私自身は、今の部署に異動する前に所属していた部署で、一人目が生まれた直後に1ヶ月、二人目が生まれる前後に連続10ヶ月の育休を取りました。少なくとも当時はまだ10ヶ月も取るケースは珍しく、職場でも快く思わない方もいましたね…。それから10年近く経つ中で、雰囲気は徐々に変わってきた気がします。今の部署は前の部署よりも忙しく、日々残業されている方も多い中ですが、私が来て2年弱の間にも同じ部署内だけで二人の男性職員が育児休業を取得されていました。

私はというと、今は小2の長男と二人暮らしのひとり親なので、部分的な在宅勤務も組み合わせつつ、毎日定時に帰らせてもらっています。加えて急に休むことも多いですが、皆さんとても優しく見守ってくださっている感じで、ありがたいです。コロナ禍を経て在宅勤務という選択肢が取りやすくなったのも、育児にはプラスに感じます。

2.子育てと向き合うことで、働き方にも変化

(育児休業を取る前、取った後で、仕事の変化はありましたか?)

元々仕事は遅く、切替はヘタな方なのですが、子どもが生まれてからは、強制的に時間が来たら区切りをつけて帰るようになりました。それに、子どもが熱を出したり、自分がそれをうつされて倒れたりということも多く、常に急遽休まなければならない事態になる可能性があるので、見通しを立てて早目に手を付けたり、周りを頼ったりといった、ビジネスマンとしては割と当たり前のことが(少しは)できるようになってきたように思います。仕事は好きな方だと思いますが、自分の中に別の軸があることで、ちょっと引いて見ることができている気もしますね。

あと、最近では長男が私の仕事に興味を持っていろいろ聞いてくるので、自分の仕事の内容や意義をどうしたら分かりやすく説明できるかについても考えるようになりました。

3.苦労や楽しさも。すべてが大切な思い出に

(育児に関わって良かったこと、苦労したことは? )

特に育休を取ってずっと子どもと一緒にいた時期は、成長の過程を逃さずに見られるのが嬉しかったですね。ただ、生まれてからしばらくは常に寝不足ですし、子どものことを思っての夫婦の意見の対立などもあったりして、しんどいこともありました。二人目の育休明けで仕事に復帰した直後、業務分担は減っていないけど時間は切り詰めて働いていた時期が一番慌ただしかったと思います。その後、離婚して子どもたちとは離れて暮らす時期を経て、今、息子と一緒に生活できていることが、とても幸せだと感じています。でも、イライラして息子を𠮟りつけることもあり、その度に反省したりして、育児そのものというか、育児を通じて自分の人として至らぬところと日々向き合う感じもあります。でもそんな親でも、子どもたちが「好き!」って言ってくれたり、たくさん笑顔を見せてくれるのは、これまで関わってきた時間のおかげもあるのかな、と思います(それは今のうちだけかも知れませんが…)。

他に良かったこととしては、親子向けの体験イベントとかお出かけスポットとか習い事とか、育児をしていることで親にとっても広がる世界があると思います。おまけですが、育児の話ができるおかげで、職場の先輩ママ職員たちと仲良くなれたと思います。

4.育児に参画する男性が増えることに期待!

(男性が積極的に育児に参画するためには、どうすればいいと思いますか?)

育休などの制度はあっても、それが実際に活用されるためには、男性が育児や家事をするのが当たり前というように、本人や周りの意識が変わっていく必要があるのでしょうが、それには時間がかかると思います。男性が育児をすることには、行政にも企業にもパートナーにもアピールできるメリットがいろいろあると思いますが、なにより単純に、育児をすることは楽しくて幸せだ、ということをこれから親になる(もしくは幼い子どもがいるけどあまり育児に関われていない)男性の皆さん本人に知ってもらえたら、と思います。個人的にも周りにアピールしていこうと思います。自分自身で育児を経験した男性が、社会や職場に少しずつ増えていくことで、より育児参画しやすい雰囲気が高まっていくことに期待します。

仕組みの面からも一点。育児に関わる方法としては、育休を取って、どっぷり育児漬けの生活をしてみてもらうのが何よりだとは思いますが、仕事によっては休んでいる間の穴を埋めるのが難しいために、取得しにくいケースも多いかと思います。県庁のような大組織でも、私のような技術職は採用数も少ないため配置の融通が難しく、また一般の育休代替職員では専門的・技術的な業務を代替しにくいため、育休取得時には、代替人員確保の面で職場に負担をかけてしまいました。専門的・技術的職業従事者は、全体で見ると男性の方が多いので、男性の育休取得には、ある程度専門性の高い職種においても、代替人員をうまく確保できる仕組み作りが必要だと感じます。

5.育児に携わって感じたこと

(先輩としてメッセージをお願いします。)

育児は、しんどいこともありますが、しっかり向き合えば、それよりも幸せなことの方が多いと思います。

私が子どもたちと離れて暮らしていた時期は、知らないうちに子どもたちは成長していて、そこに日々寄り添って、力になれなかったことが残念でした(その間の元妻の苦労には頭が上がりません)。逃した時間は二度と戻りませんから、これから親になる男性の皆さんには、ぜひとも、育児の悲喜こもごもを漏らさず体感できるように、積極的に育児に関わっていっていただきたいと思います。あと、それと同じかそれ以上にパートナーを大事にしてください!

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 人権・男女共同参画課

〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階

電話番号:077-528-2791

ファックス番号:077-527-6288

人権・男女共同参画課にメールを送る

更新日:2024年03月13日