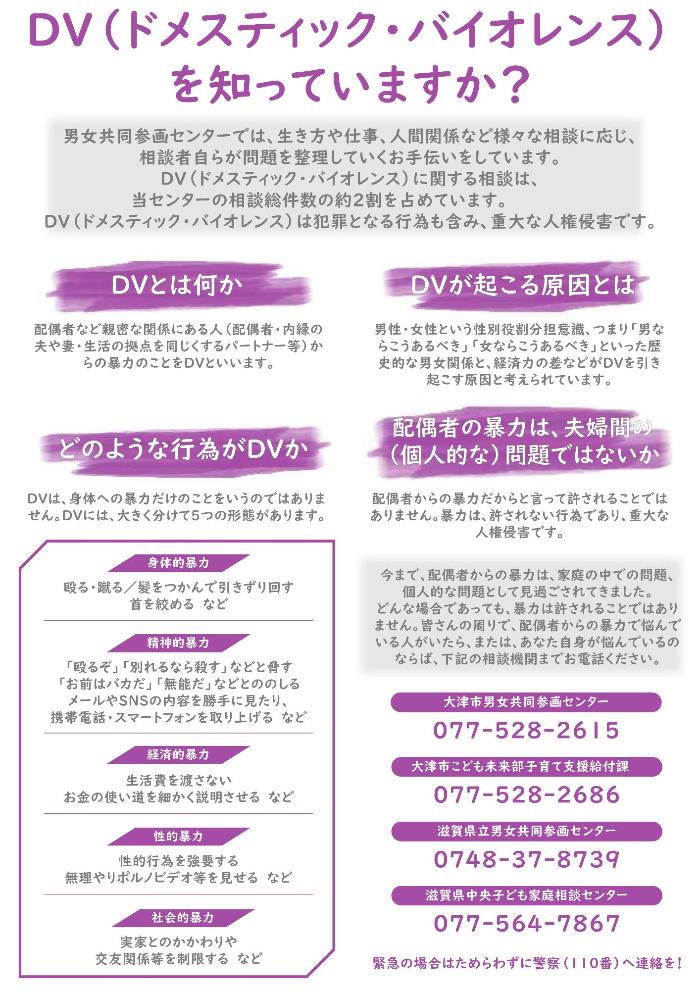

DV(ドメスティック・バイオレンス)を知っていますか?

男女共同参画センターでは、生き方や仕事、人間関係など様々な相談に応じ、相談者自らが問題を整理していくお手伝いをしています。

DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談は、当センターの相談総件数の約2割を占めています。

DV(ドメスティック・バイオレンス)は犯罪となる行為も含み、重大な人権侵害です。

DVとは何か

配偶者など親密な関係にある人(配偶者・内縁の夫や妻・生活の拠点を同じくするパートナー等)からの暴力のことをDVといいます。

DVが起こる原因とは

男性・女性という性別役割分担意識、つまり「男ならこうあるべき」「女ならこうあるべき」といった歴史的な男女関係と、経済力の差などがDVを引き起こす原因と考えられています。

どのような行為がDVか

DVは、身体への暴力だけのことをいうのではありません。DVには、大きく分けて5つの形態があります。

身体的暴力

- 殴る・蹴る

- 髪をつかんで引きずり回す

- 首を絞める

など

精神的暴力

- 「殴るぞ」「別れるなら殺す」などと脅す

- 「お前はバカだ」「無能だ」などとののしる

- メールやSNSの内容を勝手に見たり、携帯電話・スマートフォンを取り上げる

など

経済的暴力

- 生活費を渡さない

- お金の使い道を細かく説明させる

など

性的暴力

- 性的行為を強要する

- 無理やりポルノビデオ等を見せる

など

社会的暴力

- 実家とのかかわりや交友関係等を制限する

など

配偶者の暴力は、夫婦間の(個人的な)問題ではないか

配偶者からの暴力だからと言って許されることではありません。

暴力は、許されない行為であり、重大な人権侵害です。

今まで、配偶者からの暴力は、家庭の中での問題、個人的な問題として見過ごされてきました。

どんな場合であっても、暴力は許されることではありません。

皆さんの周りで、配偶者からの暴力で悩んでいる人がいたら、または、あなた自身が悩んでいるのならば、下記の相談機関までお電話ください。

大津市男女共同参画センター

077-528-2615

大津市こども未来部子育て支援給付課

077-528-2686

滋賀県立男女共同参画センター

0748-37-8739

滋賀県中央子ども家庭相談センター

077-564-7867

緊急の場合はためらわずに警察(110番)へ連絡を!

DV(ドメスティック・バイオレンス)を知っていますか? (PDFファイル: 145.4KB)

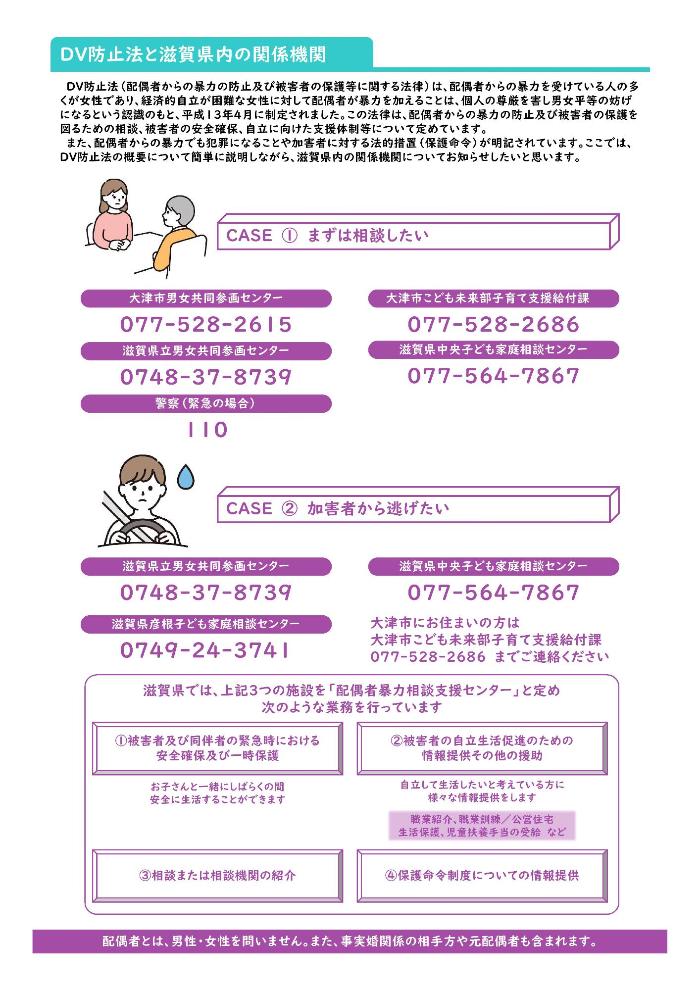

DV防止法と滋賀県内の関係機関

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)は、配偶者からの暴力を受けている人の多くが女性であり、経済的自立が困難な女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し男女平等の妨げになるという認識のもと、平成13年4月に制定されました。

この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための相談、被害者の安全確保、自立に向けた支援体制等について定めています。

また、配偶者からの暴力でも犯罪になることや加害者に対する法的措置(保護命令)が明記されています。ここでは、DV防止法の概要について簡単に説明しながら、滋賀県内の関係機関についてお知らせしたいと思います。

CASE1. まずは相談したい

大津市男女共同参画センター

077-528-2615

大津市こども未来部子育て支援給付課

077-528-2686

滋賀県立男女共同参画センター

0748-37-8739

滋賀県中央子ども家庭相談センター

077-564-7867

警察(緊急の場合)

110

CASE2. 加害者から逃げたい

大津市にお住まいの方は大津市こども未来部子育て支援給付課(077-528-2686)までご連絡ください。

滋賀県立男女共同参画センター

0748-37-8739

滋賀県中央子ども家庭相談センター

077-564-7867

滋賀県彦根子ども家庭相談センター

0749-24-3741

滋賀県では、上記3つの施設を「配偶者暴力相談支援センター」と定め、次のような業務を行っています。

(注)配偶者とは、男性・女性を問いません。また、事実婚関係の相手方や元配偶者も含まれます。

- 被害者及び同伴者の緊急時における安全確保及び一時保護

お子さんと一緒にしばらくの間安全に生活することができます。 - 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助

自立して生活したいと考えている方に様々な情報提供をします。

(職業紹介、職業訓練、公営住宅、生活保護、児童扶養手当の受給など) - 相談または相談機関の紹介

- 保護命令制度についての情報提供

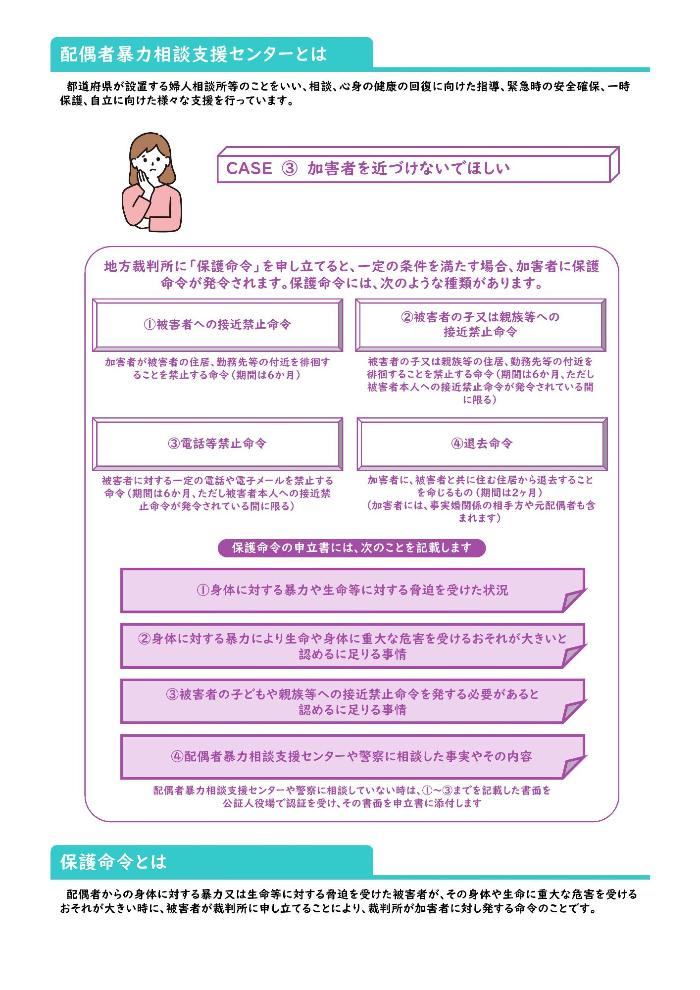

配偶者暴力相談支援センターとは

都道府県が設置する婦人相談所等のことをいい、相談、心身の健康の回復に向けた指導、緊急時の安全確保、一時保護、自立に向けた様々な支援を行っています。

CASE3. 加害者を近づけないでほしい

地方裁判所に「保護命令」を申し立てると、一定の条件を満たす場合、加害者に保護命令が発令されます。

保護命令には、次のような種類があります。

- 被害者への接近禁止命令

加害者が被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令(期間は6か月) - 被害者の子又は親族等への接近禁止命令

被害者の子又は親族等の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令(期間は6か月、ただし被害者本人への接近禁止命令が発令されている間に限る) - 電話等禁止命令

被害者に対する一定の電話や電子メールを禁止する命令(期間は6か月、ただし被害者本人への接近禁止命令が発令されている間に限る) - 退去命令

加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるもの(期間は2ヶ月)

(加害者には、事実婚関係の相手方や元配偶者も含まれます。)

保護命令の申立書には、次のことを記載します。

- 身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受けた状況

- 身体に対する暴力により生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情

- 被害者の子どもや親族等への接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情

- 配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実やその内容

配偶者暴力相談支援センターや警察に相談していない時は、1.から3.までを記載した書面を公証人役場で認証を受け、その書面を申立書に添付します。

保護命令とは

配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、その身体や生命に重大な危害を受けるおそれが大きい時に、被害者が裁判所に申し立てることにより、裁判所が加害者に対し発する命令のことです。

通報について

配偶者からの暴力を受けている人を発見した人は、その旨を配偶者暴力相談支援センターや警察に通報するよう努めることとなっています。

配偶者からの暴力によるケガを発見した医師その他の医療関係者は、配偶者暴力相談支援センター、警察に通報できることとなっています。

(ただし、被害者本人の意思は尊重しなければいけません。)

国や地方公共団体の役割

- 主務大臣(内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣、厚生労働大臣)による基本方針及び都道府県による基本計画の策定が義務となっていること

- 市町村は基本計画の策定に努めること

- 職務関係者に対して必要な研修等を行うこと

- 教育及び広報啓発に努めること

- 調査研究の推進に努めること

- 人材の養成及び資質の向上に努めること

- 民間団体の援助に努めること

が挙げられます。

被害者や子どもを救うために

配偶者や生計を共にするパートナーからの暴力は、相手に恐怖と苦痛を与え、生活を脅かします。

また、被害者だけでなく、その子どもにも深刻な影響を与えます。

できるだけ多くの被害者やその子どもを救うために、上記で述べた国や地方公共団体各々の役割をしっかりと果たしながら、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、警察、県や市町村の関係機関が、連携を図っていくことが求められています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階

電話番号:077-528-2615

ファックス番号:077-527-6288

男女共同参画センターにメールを送る

更新日:2025年04月03日