合流式下水道改善事業 改善目標と効果について

改善目標

1.汚濁負荷量の削減

放流先が重要影響水域 より高い目標

CODで「高度処理レベルの分流並み」を目指す。

重要影響水域とは、水道水の取水、親水利用が可能な水辺などの人体への接触、摂取の見込まれる水利用がされていたり、景観上、特に配慮が必要な水域のことです。

CODとは、水中の汚濁物質が化学的に酸化されるときに必要な酸素の量で、この数字が大きいほど汚れていることを示します。

2.公衆衛生上の安全確保

未処理放流回数の半減

3.夾雑物の削減

全雨水吐き室での夾雑物流出防止対策

4.モニタリング調査の実施(平成26年度以降)

雨水吐き室、処理場の放流口において対策前後に水質等の調査を行い事業の効果を確認する。モニタリング調査の結果を検証し、更なる汚濁負荷の削減を目指す。

5.重要影響水域への対応(平成26年度以降)

未処理放流回数の極力削減、簡易処理の極力低減を目指す。雨水吐き室の未処理放流水の消毒方法について検討する。

改善効果

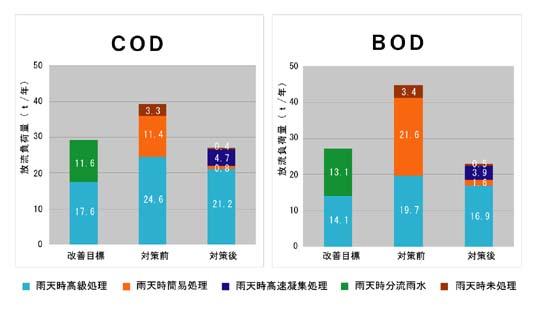

1.雨天時の汚濁負荷

- COD 39.3から、年27.1t(-31%・1年で12.2トン削減)

- BOD 44.7から、年22.9t(-49%・1年で21.8トン削減)

CODとは、水中の汚濁物質が化学的に酸化されるときに必要な酸素の量で、この数字が大きいほど汚れていることを示します。

BODとは、水中の有機物が微生物によって分解されるときに消費される酸素の量で、この数字が大きいほど汚れていることを示します。

雨天時に琵琶湖へ流入する汚濁負荷のグラフ

添付ファイル

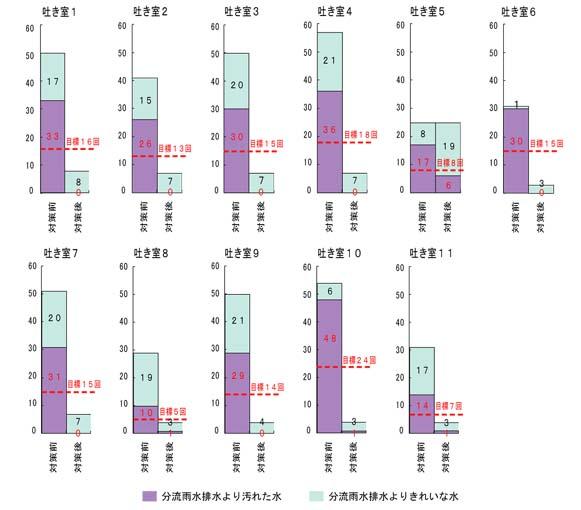

2.雨水吐き室からの年間未処理放流回数

全降雨対象

25~57回(469回)→3~25回(80回)

(カッコ)内は11箇所ある雨水吐き室の合計回数

分流雨水水質以下は除く

10~48回(304回)→0~6回(9回)

(カッコ)内は11箇所ある雨水吐き室の合計回数

雨天時の未処理放流回数(吐き室毎)

分流雨水排水よりきれいな水とは、合流式下水道を分流式下水道で整備した時の雨水による排水の平均水質よりきれいな水を指します。

添付ファイル

3.全ての雨水吐き室に夾雑物対策を実施し夾雑物の流出を防止する。

全11箇所

合流改善事業のもうひとつの効果

今後発生が予想される琵琶湖西岸断層帯などに起因する地震により、下水道施設も被災する可能性があります。

湖岸道路の地下に埋設する貯留管や水再生センターに建設する高速凝集沈殿処理棟および雨水ポンプ場については、最新の耐震基準に基づき建設しました。

もしも、既存の下水道施設が被災した場合に、代替施設として貯留管や高速凝集沈殿処理施設が利用できます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企業局 下水道整備課

〒520-8575 市役所新館6階

電話番号:077-528-2767

ファックス番号:077-521-0429

下水道整備課にメールを送る

更新日:2020年01月29日