水道水で気になる「かび臭」って?

水道水からかび臭がすると、健康への影響が心配になりますが、健康への影響についてはないことがわかっています。

「かび臭」ってなに?

大津市の水道水は、琵琶湖の水をもとに作られています。

琵琶湖では夏になると水温が上昇し、「藍藻(らんそう)」という「植物プランクトン」(小さな植物の仲間)の一種が増えすぎることで、琵琶湖の水に「かびのようなにおい」や「墨汁のようなにおい」をつけることがあります。この現象は一般に、「かび臭」と呼ばれています。

かび臭を作り出す藍藻のなかま

オシラトリア

太さ4-10μm程度

(2-MIBをつくります)

フォルミディウム

太さ1-2μm程度

(2-MIBをつくります)

アナベナ

細胞の直径5-15μm程度

(ジェオスミンをつくります)

(注)μm(マイクロメートル):1ミリメートルの1000分の1の長さ(0.001ミリメートル)

においのもとになる物質は?

「かび臭」の原因物質が化学的にも解明されています。

においの原因となる物質は主に、

2-MIB(2-メチルイソボルネオール)、

ジェオスミン

という物質で、人の健康に影響を及ぼさないことはわかっていますが、臭いにより生活用水として利用する際に支障が出ないよう、水道水での水質基準値は1リットル当たり10ナノグラム以下となっています。

|

水道水が満たすべき水質の基準。水道水に含まれる物質の量(塩素など)や性質(においなど)に関して、人の健康に影響がないことや、生活用水として利用する際に支障がないことなどを目的に基準値が設定されています。 |

どんな対策をしているの?

大津市では、琵琶湖の水温が上がってくる6月ごろから監視を強化し、

・原因となるプランクトンを顕微鏡で観察し、数を計る

・原因となる2物質の濃度を分析装置で測定する ことを行っています。

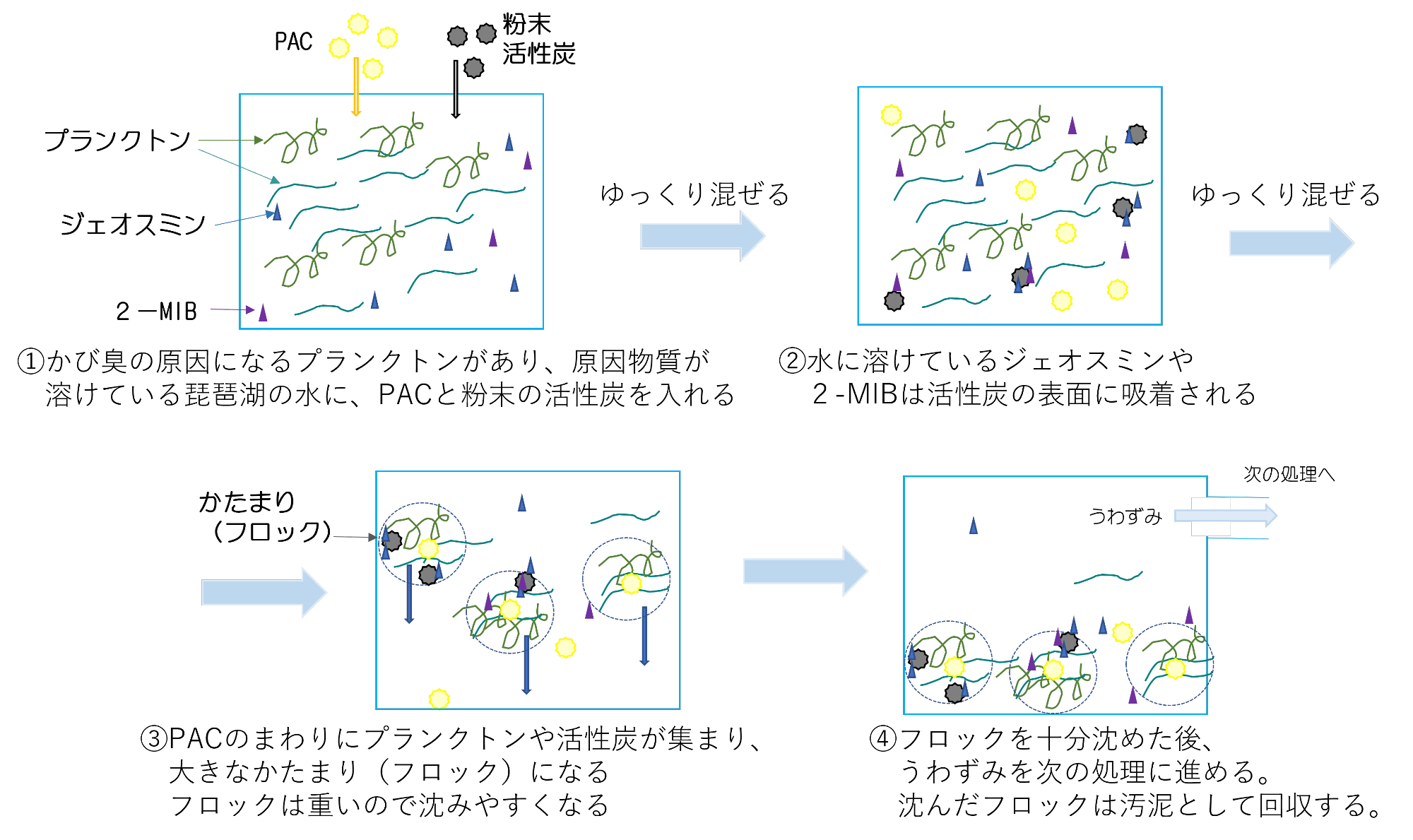

原因となるプランクトンが増えてきたり、琵琶湖の水や浄水場の水で原因となる物質の濃度が増えてくると、水道水に「におい」がつかないように、水道水を作る過程で原因となるプランクトンや原因物質を取り除くよう対策を行います。

どうやって取り除くの?

普段から使っている薬品(PACポリ塩化アルミニウム)や活性炭により、原因となるプランクトンを沈めたり、活性炭に吸着させることで取り除きます。

かびくさいなと感じたときはどうすればいいの?

かび臭を感じないように様々な対策を行っていますが、においが気になる場合は、やかんや鍋などに水道水を入れて、ふたをせずに5分間ほど沸騰させるとにおいが軽減されます。消毒のための塩素成分も抜けてしまうため、冷蔵庫などで保管し早めにお使いください。

かび臭の原因物質は毒性がないことが分かっており、直接飲んでも体への影響はありませんので、どうぞご安心ください。

かび臭が強いときなどは、状況をホームページ等でお知らせいたしますので、こちらもあわせてご覧ください。

また、強いかび臭など、いつもとは違う味やにおいを感じた場合は、水質管理課にお問い合わせください。(下記お問い合わせ先に記載)

更新日:2025年11月07日