令和5年度 大津市介護人材実態調査結果

令和5年度 大津市介護人材実態調査について、速報値がまとまりましたので、結果をお知らせします。今後、必要に応じて、クロス集計を実施し、調査結果を更新していきます。

1 調査の目的

介護人材実態調査では、介護人材の雇用形態、性別、年齢構成、介護助手・外国人の雇用状況、過去1年間の採用・離職の状況、介護職員の過不足の状況、運営する上での課題、介護人材確保の取組などを把握します。

調査結果に基づき、市内の介護人材の状況を把握するとともに、効果ある介護人材確保対策事業につなげていくことを目的としています。

2 調査期間・調査基準日

- 調査期間:令和6年1月31日(水曜)~令和6年3月7日(木曜)

- 調査基準日:令和6年1月1日(介護職員の採用・離職は令和5年1月1日~令和5年12月31日の1年間の数値)

3 調査方法

配布:メールによる配布 回収:電子申請による回収

4 調査回収事業所数等

- 発送事業所数 724件

- 回収事業所数 179件

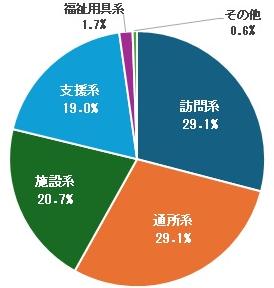

(訪問系 52件 通所系 52件 施設系 37件 支援系 34件 福祉用具系 3件 その他 1件) - 回収率 24.7%

訪問系・・・訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅療養管理指導事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

通所系・・・通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、療養通所介護

施設系・・・短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

支援系・・・居宅介護支援事業所

福祉用具系・・・福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所

5 調査回答者・集計方法

アンケート調査は、介護サービス事業所の管理者等にご回答いただいております。

回答項目ごとの単純集計及び介護サービスの種別をまとめたものとして「訪問系」「通所系」「施設系」「支援系」ごとのクロス集計を可能にしています。福祉用具系については回答事業所数が少数のためクロス集計は行いません。

6 調査結果

令和5年度 大津市介護人材実態調査結果 (PDFファイル: 490.8KB)

(1)事業所の概要

1.介護サービスの種別

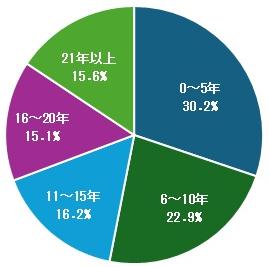

2.事業所開設からの経過年数

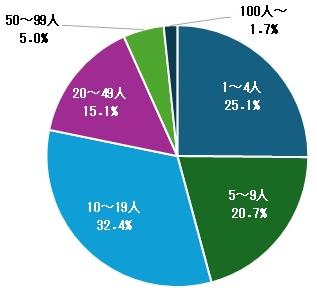

3.事業所の全職員数

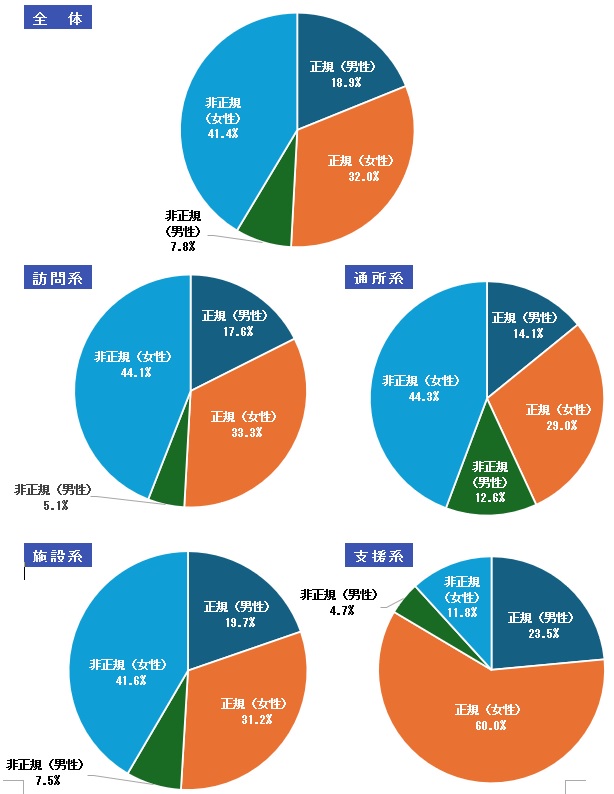

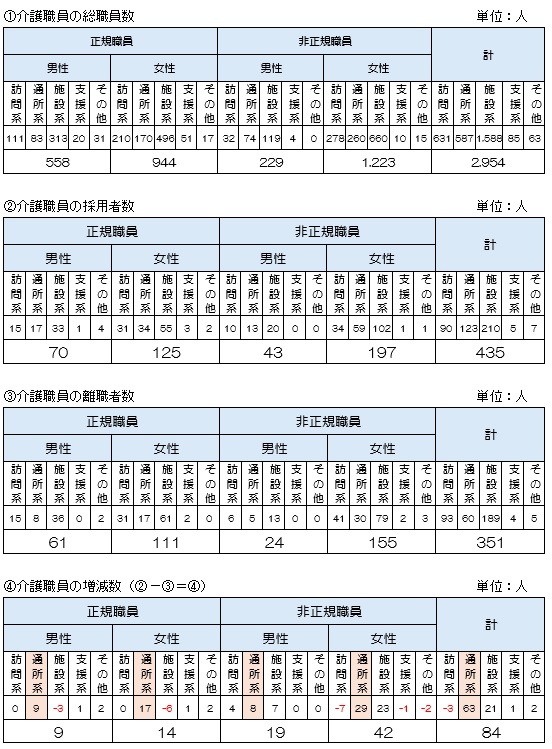

(2)事業所の介護職員数(雇用形態別・性別)

介護職員の雇用形態別では、正規職員が約50%、非正規職員が約50%であった。

性別では、女性が約75%、男性が約25%と、女性が男性の3倍の割合であった。

男性は、正規職員の割合が非正規職員と比較して2倍以上であったが、女性は非正規職員の割合が約10ポイント高かった。

注:正規職員とは、期限の定めのない雇用契約による職員。非正規職員とは、期限の定めのある有期雇用契約による職員。

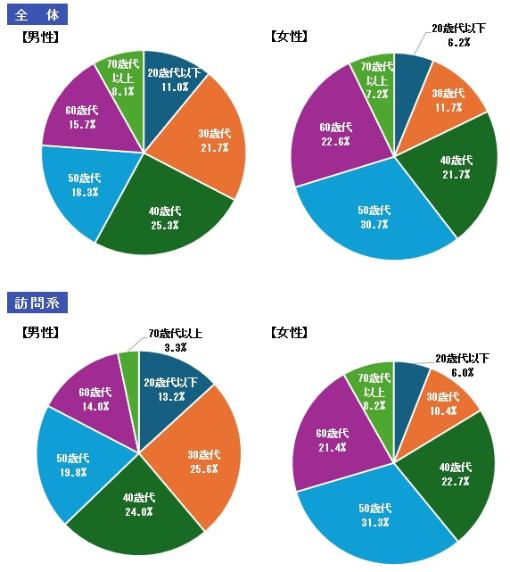

(3)事業所の介護職員(性別・年代別)

男性は、40歳代の割合(25.3%)が高く、30歳代と合わせて全体の約50%であった。女性は、50歳代の割合(30.7%)が高く、60歳代と合わせて全体の約50%であった。40歳代までについては男性が約60%、女性が約40%で、男性のほうが若い年代の割合が高かった。

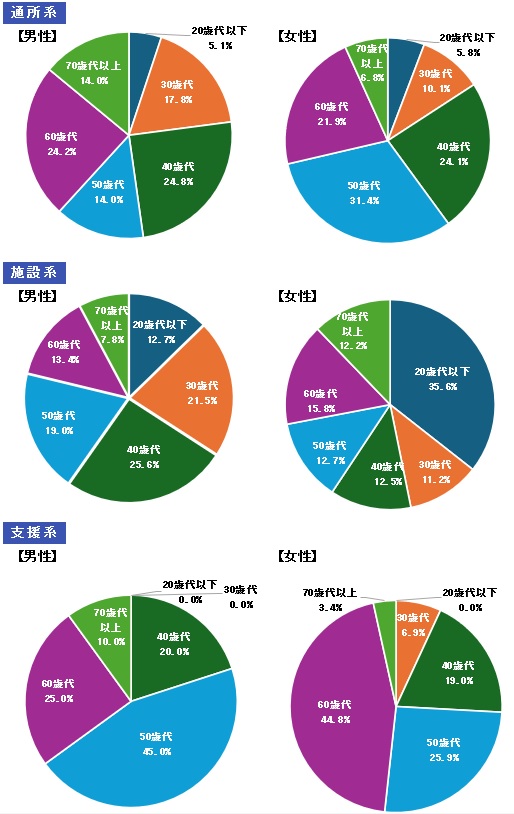

(4)介護助手を雇用している事業所

約1割の事業所で介護助手の雇用があった。雇用している事業所での介護助手の職員数の平均は約3.4人であった。

注:介護助手とは、直接の雇用関係(有償ボランティアや委託業者の職員は除く)にあり、利用者の身体に接することのない周辺業務(例えば、ベッドメイキングや食事の配膳、清掃、送迎など)のみを担っている職員で、フルタイムの職員より勤務時間が短い職員や勤務日数が少ない職員。

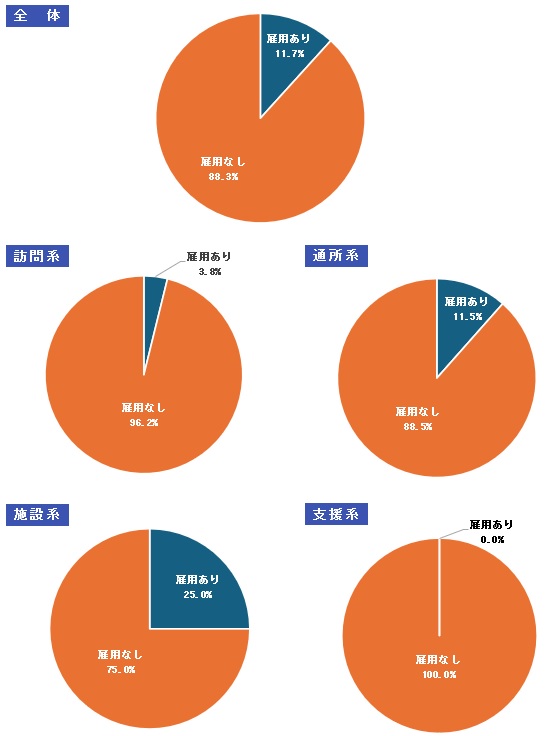

(5)外国人介護人材を雇用している事業所

約1割の事業所で外国人介護人材の雇用があった。雇用している事業所での外国人介護人材の職員数の平均は約3.3人であった。滋賀県実施の「令和5年度介護職場における外国人の雇用状況等調査」では、県内の事業所の17.5%が外国人介護人材を雇用している結果(令和5年7月1日現在)であった。

(6)介護職員の採用数・離職数及び増減率

調査対象の1年間(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に採用された介護職員数は435人、離職された介護職員数は351人で、84人の増加となり、昨年比で正規職員は101.6%、非正規職員は104.4%で微増であった。令和4年度の介護職員全体の増減率の調査結果との比較では、104.5%から102.9%へマイナス1.6%であった。

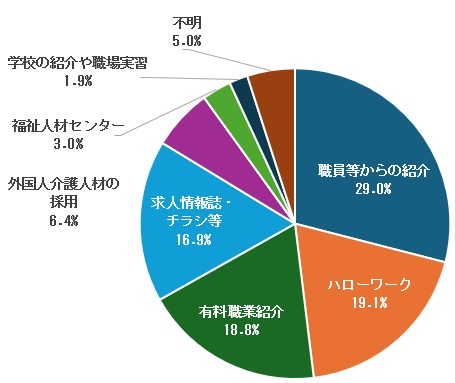

1 採用の経路

採用された介護職員の採用経路は約30%が「職員等からの紹介」、約20%が「ハローワーク」、「有料職業紹介」、約15%が「求人情報誌・チラシ等」となり、これら4項目で全体の8割を超えた。

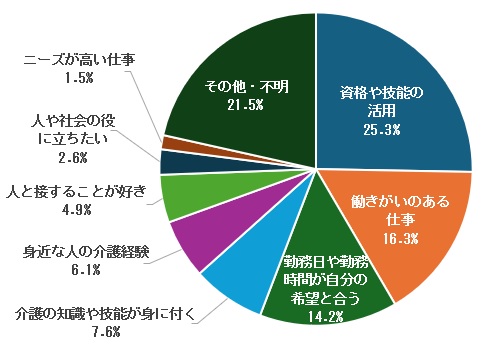

2 就職の理由

就職理由では、約25%が「資格や技能の活用」、約15%が「働きがいのある仕事」、「勤務日や勤務時間が自分の希望と合う」となり、これら3項目で全体の半数を超えた。「令和4年度介護労働実態調査(全国)(複数回答)」では、約45%が「資格や技能の活用」、約40%が「やりたい職種・仕事内容だから」、「通勤が便利だから」であった。

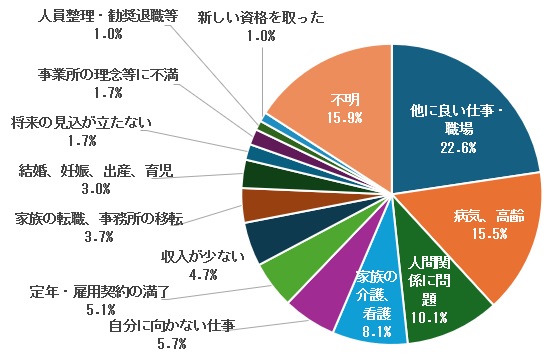

3 離職理由

離職された介護職員の離職理由は、約20%が「他に良い仕事・職場が見つかった」、約15%が「病気・高齢にため」、約10%が「人間関係に問題があった」であり、これら3項目で概ね半数であった。「令和4年度介護労働実態調査(全国)(複数回答)」では、約30%が「人間関係に問題があった」、約20%が「他に良い仕事・職場が見つかった」、「事業所の理念等に不満があった」であった。

(7)事業所の介護職員(過不足の状況)

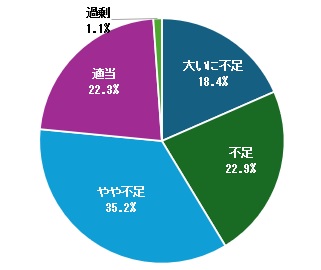

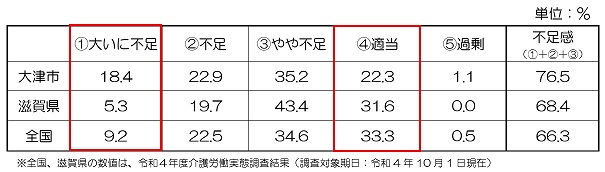

全ての介護サービスの種別では、大いに不足18.4%、不足22.9%、やや不足35.2%で、約75%の事業所において介護職員が不足している状況であった。

全国、滋賀県の調査結果と比較すると「大いに不足」の割合が高く、「不足」、「やや不足」が同様の傾向であり、「適当」の割合が低い状況であった。

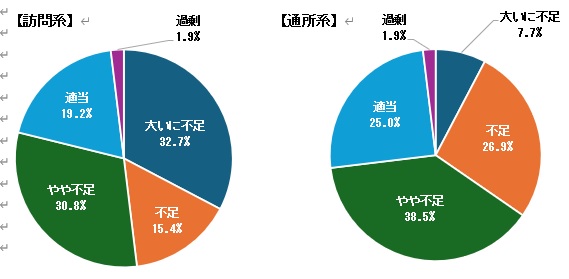

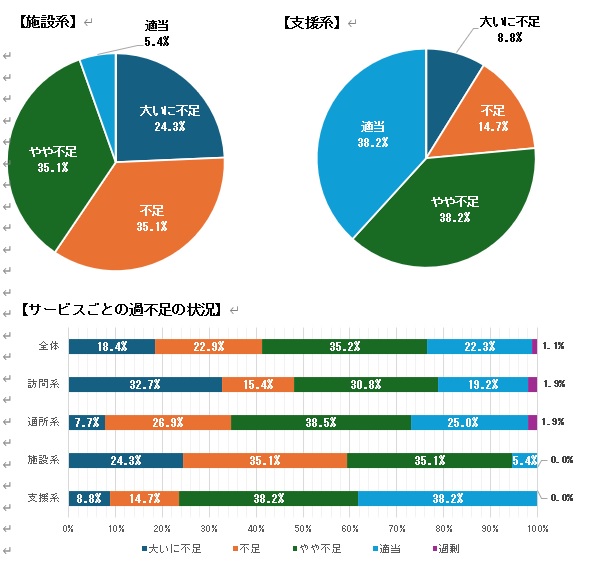

介護サービスの種別ごとの介護職員の過不足の状況で、施設系(94.5%)は、介護職員の不足感の状況が1番高い割合となり、次いで訪問系(78.9%)、通所系(73.1%)が高い割合となった。支援系は、「適当」が約40%であった。

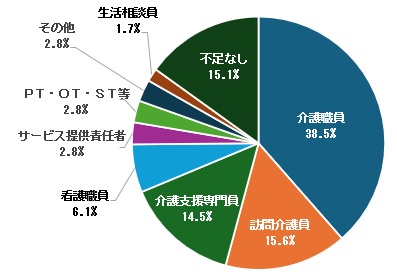

(8)不足している職種

職種別では、介護職員の不足の割合(38.5%)が1番高く、次いで訪問介護員(15.6%)、介護支援専門員(14.5%)であった。

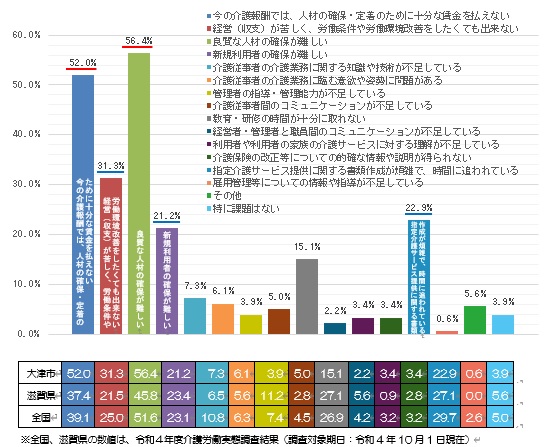

(9)事業所を運営する上での課題(最大3つまで)

半数以上の事業所が、「良質な人材の確保が難しい(56.4%)」、「今の介護報酬では、人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない(52.0%)」が課題と回答した。また、2割から3割の事業所が、「経営(収支)が苦しく、労働条件や労働環境改善をしたくても出来ない(31.3%)」、「指定介護サービス提供に関する書類作成が煩雑で、時間に追われている(22.9%)」、「新規利用者の確保が難しい(21.2%)」が課題と回答した。

全国、滋賀県の調査結果と比較すると概ね各回答項目とも、同様の傾向であった。その中でも大津市の調査結果で高い割合の回答項目は、「今の介護報酬では、人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」であり、低い割合の回答項目は、「管理者の指導・管理能力が不足している」、「教育・研修の時間が十分に取れない」であった。

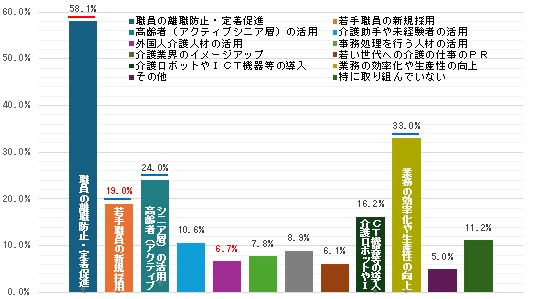

(10)介護人材確保のために取り組まれていること(最大3つまで)

半数以上の事業所が、「職員の離職防止・定着促進(58.1%)」、2割から3割の事業所が、「業務の効率化や生産性の向上(33.0%)」、「高齢者(アクティブシニア層)の活用(24.0%)」、「若手職員の新規採用(19.0%)」に取り組まれている。

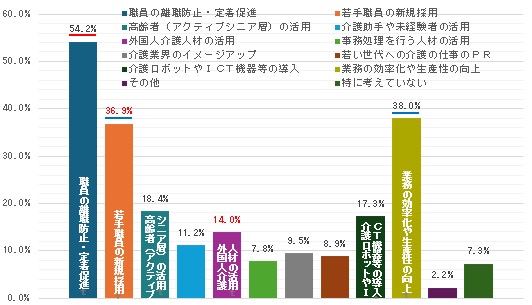

(11)介護人材確保のために取り組もうと考えていること(最大3つまで)

半数以上の事業所が、「職員の離職防止・定着促進(54.2%)」、約4割の事業所が、「業務の効率化や生産性の向上(38.0%)」、「若手職員の新規採用(36.9%)」に取り組もうと考えている。

介護人材確保のための取組について、現在と今後との結果を比較すると、「若手職員の新規採用」、「外国人介護人材の活用」が今後取り組みたいこととして、約2倍高くなっている。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護・福祉人材確保対策室

〒520-8575 市役所本館3階

電話番号:077-528-2803

ファックス番号:077-524‐4700

介護・福祉人材確保対策室にメールを送る

更新日:2024年06月13日