プランクトン紹介

琵琶湖の小さな住人たち プランクトン

大津市では、水道水を琵琶湖の水からつくっています。琵琶湖には多種多様な生き物が生息しており、プランクトンも多くの種類が確認されています。プランクトンは、植物プランクトンと動物プランクトンに分けられます。大きさは動物プランクトンの方がはるかに大きいのですが、数は植物プランクトンの方が多くいます。

植物プランクトンの中には、浄水処理に悪い影響を及ぼすものもいます。そのため水質管理課では、湖水中のプランクトンの発生状況を把握する生物試験を、定期的に行っています。

生物試験の結果は、水質試験年報のページに掲載しています。下記のリンクから、各年度の年報のページにお進みください。

植物プランクトンの分類

主に次の4種類に分けられます。

| 藍藻類 | 細菌類に近い、最も原始的な藻類です。藍藻類の中には、かび臭の原因となる種類もいます。 |

|---|---|

| 緑藻類 | 細胞内に多くの葉緑体をもっているため、緑色に見えます。 |

| 珪藻類 | 細胞が殻につつまれているため、ほかのプランクトンに比べて強い構造です。 |

| 鞭毛藻類 | 鞭毛と呼ばれるヒゲのような毛をもっており、それを使って動き回ります。鞭毛藻類の中には、生ぐさ臭の原因となる種類(ウログレナ)もいます。 |

植物プランクトンの増減

植物プランクトンは、季節ごとに数や種類が変化します。ここでは、大津市での過去の試験結果をもとに、おおまかな傾向を紹介します。

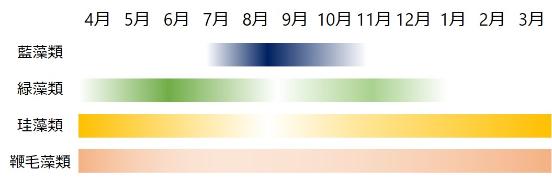

図1.植物プランクトンの季節変化(色が濃いほど、存在する割合が高いことを示しています。水温や降水量などの様々な要素の影響を受けるため、年によってばらつきがあります。)

春期(4~6月)

冬の珪藻類が多い状態から、水温が高くなるにつれて、緑藻類が増えてきます。生ぐさ臭の原因生物である鞭毛藻のウログレナが増える時期です。

夏期(7~9月)

藍藻類が大量に発生する時期です。かび臭の原因となるプランクトンが発生することがあります。

秋期(10~12月)

10月になると藍藻類が少なくなり、緑藻類が少し多くなります。12月にはいると緑藻類も少なくなっていきます。秋から冬にかけて生ぐさ臭の原因生物であるウログレナが増えることがあります。

冬期(1~3月)

藍藻類と緑藻類はほとんどいなくなり、珪藻類が多くなります。冬は植物プランクトンの一番少ない時期です。

生ぐさ臭やかび臭が発生した場合は、活性炭処理を行い、においの成分を取り除きます。なお、においの成分は人体に有害なものではありません。

大津市の水道原水(琵琶湖水)で見られる植物プランクトン

大津市の水道原水でよく観察される植物プランクトンを紹介します。

春期

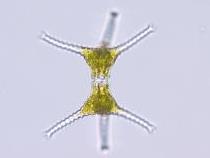

緑藻 スタウラストルム(和名:ツヅミモ)

横から見た姿が鼓(つづみ)に見えることから、ツヅミモと呼ばれています。3本ずつ突起があります。

緑藻 クロステリウム(和名:ミカヅキモ)

ミカヅキモの多くは、湾曲した三日月形ですが、琵琶湖で確認されるものは、非常に細長いものが多いです。

鞭毛藻 ウログレナ(和名:クスダマヒゲムシ)

大量に発生すると淡水赤潮の原因となります。水道水に生ぐさ臭をつける原因生物です。

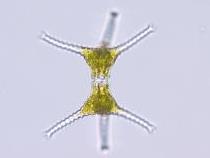

珪藻 アステリオネラ(和名:ホシガタケイソウ)

一本一本がひとつの細胞です。細胞が集まると、写真のような星形になります。水をろ過する装置を詰まらせることがあります。

夏期

藍藻 アナベナ(和名:ジュズモ、ネンジュモ)

数珠のような形からジュズモという和名がつけられています。かび臭の原因となる種類がいます。ページ下部で様々なタイプのアナベナを紹介しています。

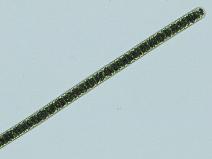

藍藻類 オシラトリア(和名:ユレモ)

細胞がならんで、糸のような形をしています。観察していると、ゆらゆらと動くことがあります。かび臭の原因となる種類がいます。

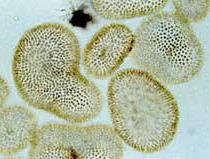

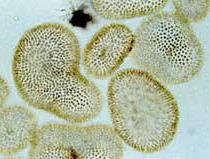

緑藻 ペディアストルム(和名:クンショウモ)

勲章のようなきれいな形をしています。琵琶湖の固有種(ビワクンショウモ)がいます。

藍藻 ミクロキスティス(和名:アオコ)

球形の細胞がたくさん集まり、一個のかたまりになります。アオコを形成する植物プランクトンのひとつです。

秋期

緑藻 スタウラストルム(和名:ツヅミモ)

春だけでなく秋にも観察されることが多いです。

緑藻 ミクラステリアス(和名:アワセオウギ)

大型の緑藻です。写真はミクラステリアス・ハーディという外来種で、ミクラステリアスでは、最近はこの種が観察されることが多くなっています。

珪藻 ニッチア(ササノハケイソウ)

細長い棒状の形をしています。細長いため、水をろ過する砂の層に突き刺さり、詰まらせることがあります。

鞭毛藻 ウログレナ(和名:クスダマヒゲムシ)

春だけでなく、秋の終わりから冬にかけて、発生することもあります。生ぐさ臭の原因生物です。

冬期

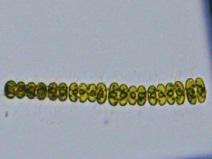

珪藻 キクロテラ(和名:タイコケイソウ)

1つの細胞でいるときは、太鼓のような形をしているように見えます。写真のように細胞が連なっているものもあります。

珪藻 アステリオネラ(和名:ホシガタケイソウ)

冬から春にかけてよく観察されます。

鞭毛藻 クリプトモナス(和名:カゲヒゲムシ)

鞭毛がありよく動きまわる元気者のプランクトンです。年中観察されますが、冬に多くなる傾向があります。

珪藻 シネドラ(和名:ハリケイソウ)

針のように細長い形をしています。細長いため、水をろ過する砂の層に突き刺さり、詰まらせることがあります。

その他

珪藻 アウラコセイラ(和名:ニセタルケイソウ)

竹のような形をしています。水をろ過する砂の層を詰まらせたりすることがあります。比較的冬に多いですが、年中観察されます。

珪藻 フラギラリア(和名:オビケイソウ)

細胞の中心部分でつながり、くしの形のような群体をつくります。

緑藻 ミクラステリアス(和名:アワセオウギ)

ミクラステリアス・マハブレッシュワレンシスという種です。もともと琵琶湖のミクラステリアスと言えば、この種でした。

緑藻 ミクラステリアス(和名:アワセオウギ)

分裂中のミクラステリアスです。(斜めの線は観察版の罫線です。)

緑藻 スポンジロシウム

そら豆が2つ組み合わさったような細胞の形をしています。その細胞がさらに連なり写真のような長い群体を作ります。

緑藻 スタウラストルム(和名:ツヅミモ)

突起が多く、丸みのあるタイプのスタウラストルムです。

様々なアナベナ

まっすぐなタイプのアナベナです。

密ならせんを作るアナベナです。

緩いらせんを作るアナベナです。

らせんが絡み合うタイプのアナベナです。

更新日:2025年04月03日