家具の転倒防止対策

家具転倒防止の必要性

新潟県中越地震で負傷された方の約4割が、家具の転倒や家具からの落下物によるものであったとされています。

また、気象庁発表の震度階級関連解説表によると、震度5弱で『家具が移動することがある』とあり、震度4でも『座りの悪い置物が倒れることがある』と記載されています。 たとえ建物が無事でも、家具が転倒するとその下敷きになってけがをしたり、室内が散乱することにより逃げ遅れてしまったりする場合があります。

特に、背の高い家具や重量のある家電製品は要注意です。家具の転倒・落下防止対策を万全にして、家庭での被害を防ぎましょう。

実験映像について

南海トラフ地震を想定し、システムキッチン・リビングやオフィスシステム等における危険性や耐震対策の効果を検証した実験映像をご覧いただけます。

地震の揺れが、建物や室内にある家具類に与える影響を知ることができます。

ご家庭での地震対策の参考にしてください。

実験映像内容(映像時間:4分42秒)

1分07秒~ オフィス(地震対策なし)

2分07秒~ オフィス(地震対策あり)

3分06秒~ リビング(地震対策なし)

3分37秒~ 寝室 (地震対策なし)

4分08秒~ キッチン(地震対策なし)

独立行政法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター(外部リンク)

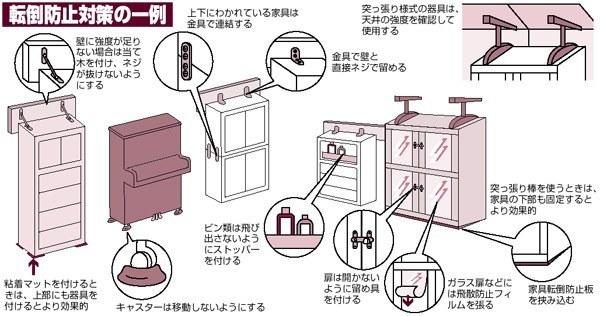

家具転倒防止器具などの設置例

家具転倒防止器具の設置効果は,家具,天丼,壁及び床などの材質や構造により変化します。また、家具の上下2箇所を器具で固定すると,片側だけで固定するときよりも高い効果があるといわれています。

なお、ここに紹介した以外の方法で家具を固定する器具も市販されています。

設置のポイント

部屋に固定する

L字金具やチェーンやベルト、突っ張り棒で、壁・柱・横木・鴨居・天井と家具を固定するタイプがあります。

家具の転倒防止器具を取り付けて家具を固定するためには、設置場所と家具の両方に十分な強度が必要ですので、家具や部屋の状況をよく確認して取り付けましょう。

家具と家具を固定する

上下に積み重ねて使う家具は、上部の家具を壁や柱に固定しても、下部の家具が地震が揺れるとずれてしまい、前にせり出して転倒する危険がありますので、重ねた家具の側面を金具で連結し、さらに上部の家具を壁等に固定しましょう。

扉の開放を防止する

開き戸タイプの家具には、扉が地震で開かないよう留め具を付けましょう。さらに、収納物の落下を防ぐために、棚板に滑り止めのふきんやゴムシートを敷いたり、棚の前面に板や棒による飛び出し防止枠を付けると安心です。また、ガラス扉には、万が一割れても破片が飛び散らないよう、飛散防止フィルムを貼りましょう。

家具の重心を下げる

重いものほど下に入れることが家具を倒れにくくするための基本です。例えば、食器棚では陶器やガラスでできた大きくて重いもの、本棚では事典などの重い本を下段に入れると、家具全体の重心が下がるので倒れにくくなります。また、重いものが高い位置から落ちてくることの危険性も避けられます。

地震による家具の転倒を防ぐには

家具の転倒について、そのメカニズムと対処法をより詳しく説明しています。

阪神・淡路大震災にみる家具転倒の状況(1) (PDFファイル: 413.4KB)

阪神・淡路大震災にみる家具転倒の状況(2) (PDFファイル: 350.6KB)

家具転倒のメカニズム(1) (PDFファイル: 284.5KB)

家具転倒のメカニズム(2) (PDFファイル: 298.5KB)

家具の固定方法[1]-(1) (PDFファイル: 308.5KB)

家具の固定方法[1]-(2) (PDFファイル: 449.1KB)

家具の固定方法[2]-(1) (PDFファイル: 410.2KB)

更新日:2019年04月11日