自動火災報知設備が作動したらどうすべきか知っていますか?(1)

自動火災報知設備とは

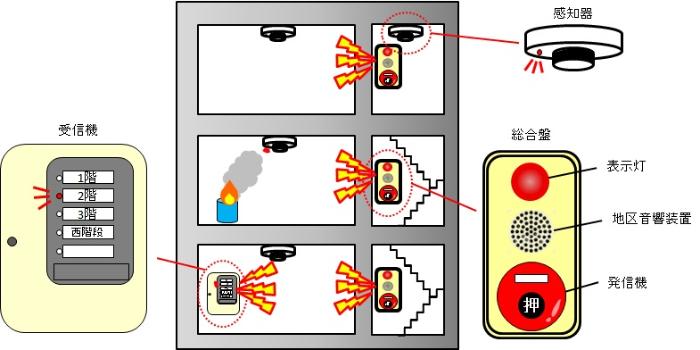

自動火災報知設備は、一定の規模や構造を有している建物に設置が義務付けられている設備で、熱や煙を感知する「感知器」、音で異常を知らせる「地区音響装置(ベル)」、火災を発見した人が建物内の人に知らせるために押す「発信機」、感知区域を表示する「受信機」等から構成されており、ベルの鳴動や受信機の表示によって火災を早期発見し、被害を最小限にするために非常に大事な役割を担っている設備です。

自動火災報知設備が鳴動したら?

(1)受信機の表示を確認

受信機の点灯している表示を確認し、「警戒区域一覧図」でどのエリアが該当しているかを確認します。

注:ベルは火災ではないことが判明するまで決して止めないでください。ベルが鳴り止むことで、避難行動を取らなくなってしまう可能性があります。

(2)現場確認、119番通報

近くの消火器を持って、火災が疑われるエリアへ向かいます。同時に119番通報し、ベルが鳴っていること、また、どのエリアを表示しているかを知らせてください。

(3)本当に火災だった場合

消火器等による初期消火、避難誘導、火災の詳細を知らせるための119番通報を行ってください。

(4)炎や煙が確認できなかった場合

受信機でベルの鳴動を止め、作動した感知器、又は、押された発信機を探し、原因を特定してください。

同時に火災ではないことを知らせるために119番通報を行い、併せて、建物内にいる方に火災ではないことを知らせてください。

- 作動した感知器の特定

感知器は作動すると赤いパイロットランプが点灯しますので、光っている感知器がないかどうか、該当するエリア内を探してください。

注:作動した感知器を特定する前に、受信機で「復旧」ボタンを押すとパイロットランプが消える場合があります。

- 作動した発信機の特定

該当エリア内で押しボタンの保護板が割れている又は押し込まれている発信機を探してください。見つけた場合は、発信機のボタンを戻してから受信機で「復旧」ボタンを押してください。

注:ボタンを戻さずに「復旧」した場合は、再度ベルが鳴動します。

非火災報による出動が増加しています!

マンションや事業所で自動火災報知設備のベルが鳴動していると119番通報されることがあります。いざ、現場に到着すると炎も煙も見当たらず、調査の結果、感知器や受信機の故障、いたずらで発信機が押されていること等が原因である場合があります。

これを「非火災報」と呼んでいますが、大津市における非火災報は、平成26年度は66件だったのに対し、令和元年度は99件とこの5年で約1.5倍に増えています。

消防車が非火災に出動してしまうと、他の災害への対応が遅れるなどの支障をきたす場合があります。

非火災報の原因を知り、対策を取ることで「真火災」への備えを万全にしましょう!

非火災報の原因

火災ではないのに自動火災報知設備が作動する原因は様々ですが、大きく分けると以下の3つに分類されます。

1 感知器の誤作動

- たばこや調理等による煙、または、蒸気や結露によるもの

- ホコリや殺虫剤(くん煙剤)、虫などの侵入によるもの

- 雨水の流入によるもの

- 空調による温度変化や台風等による気圧変化によるもの

2 受信機、発信機

- いたずら等による発信機の押下

- 受信機の誤操作

3 その他

- 配線や終端抵抗の老朽化

- ねずみなどにより配線がかじられる

非火災報の対策

炎も煙もないのに自動火災報知設備が作動した場合は、原因を特定し再発防止に努める必要があります。気圧の変化によるものや、機器の老朽化、配線の短絡などによる場合は作動時に原因を特定することは難しいため、消防用設備等を取扱う業者に調査を依頼することをお勧めします。

また、機器自体に問題があったり、設置場所(環境)に問題がある場合は機器の取替えや移設などの対応が必要となります。

自動火災報知設備がいざというときにきちんと作動するよう、日ごろから真火災への備えを万全にしておきましょう!

更新日:2020年09月04日