市長記者会見(令和7年5月20日)

- 日時 令和7年5月20日(火曜)11時から

- 場所 大津市役所 新館2階 災害対策本部室

市長説明

皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、定例記者会見にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。また平素、市政記者クラブの皆様におかれましては、本当に市政情報の発信にお力添えをいただいていることに対し、改めて御礼申し上げます。いつもありがとうございます。

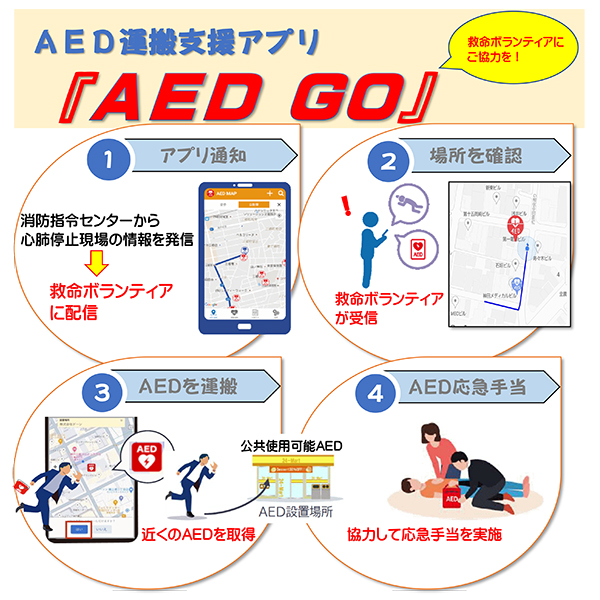

本日初めに、全国で4番目となります「AED運搬支援システム」、いわゆる「AED GO」の運用を7月1日から開始することについて申し上げます。「AED GO」は、心肺停止の疑いがあるような119番通報があった際に、現場近くにいる救命ボランティアと情報を共有するとともに、AEDによる救命活動を支援するスマートフォン用アプリケーションであります。

このシステムは、京都大学と神戸市のソフトウエア開発会社ドーンが共同で開発し、公益財団法人日本AED財団と連携して普及を進めております。これまで愛知県尾張旭市、千葉県柏市、奈良市で導入されており、大津市は4番目の導入となります。

運用に当たりましては、心肺停止の疑いがあるような通報が指令センターに入った場合、「AED GO」のアプリを通じて、近くにいる事前に登録した救命ボランティアの方へ通知が送られます。通知には、現場の場所だけではなく、最寄りのAEDの設置場所、現場までの最短ルートなどが示されます。ボランティアの当事者はこの情報を基に現場に駆けつけ、救急車が到着するまでの間、AEDを用いた応急手当を実施するというものであります。このシステムの運用によりまして、AEDの活用が促され、救命率の向上が期待されると考えております。

一方で、このシステムの活用には救命ボランティアの方の登録が不可欠であります。運用の開始と併せて、広く協力を呼び掛けていくこととしております。

大津市消防局 スマホアプリ「AED GO」救命ボランティア登録者を募集します(令和7年7月1日運用開始)

次に、大津市和邇中にあります道の駅妹子の郷が今月14日に「防災道の駅」に選定されたことについてであります。妹子の郷は、湖西道路を利用するドライバーの方の休憩や、地域の観光情報などを発信する拠点として平成27年にオープンし、今年で開駅10周年を迎えます。地場産品を販売する直売所やレストランがあり、令和5年の観光入込客数は、県内で5位となる83万3,000人と、非常に多くの方にご利用いただいております。

このほど妹子の郷が選定された「防災道の駅」は、一般の道の駅の機能に加えて、防災機能が強化された施設として、国土交通省から選定されるものであります。令和3年の39駅の選定に続いて、今回、全国で妹子の郷を含む40駅が追加で選定されました。

既に停電時に活用する発動発電機や貯水タンク、防災倉庫などの防災施設を整備しており、今回の選定によりまして、本市はもとより、広域的な救援活動の拠点として活用されることで、地域全体の防災力の向上につながるものと考えております。

まずは、私から以上であります。

質疑応答

朝日新聞 幹事社からは2つございまして、1つ目に琵琶湖疏水の国宝指定の見通しについて伺います。先日、琵琶湖疏水の施設が国宝に指定される見通しとなりました。琵琶湖疏水船の就航や、最近では大津港延伸と観光資源として磨きをかけてこられた大津市にとってはとても明るいニュースだと思います。市長からは、見通しの発表があった当日にコメントを出していただいているんですけれども、改めてになるんですけれども、所感や今後についてのお考えなどがございましたらお聞かせください。

市長 先般もコメントで発表したところですので、重なるところもございますが、文化審議会において琵琶湖疏水施設を国宝及び重要文化財に指定するとの答申がなされたことは大変喜ばしく思っております。昨年3月に琵琶湖疏水船の大津港延伸を実現させた中にあって、通船事業など、琵琶湖疏水を活用した取組がさらに注目を集めると期待しております。

本市におきましては、通船事業を「なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト」の取組の一つに位置付けて取り組んでおりますが、大津港や交通結節点であります浜大津からLAGOクルーズやミシガンなどの琵琶湖観光、自転車によるビワイチ、そして京阪電車などで延暦寺や三井寺、石山寺や日吉大社といった市内に所在する他の国宝建造物を巡ってもらう上で、より一層価値が高まったのではないかと考えております。

また、国指定文化財の数が全国の市町村で第3位を誇る本市におきましても、これまでの国宝の建造物は、やはり寺社の本堂や本殿が中心であり、今回の琵琶湖疏水施設の国宝指定によりまして、本市の歴史文化遺産の多彩さや歴史の奥深さをより多くの方に感じていただける契機になるのではないかと思っておりますし、本市が今、歴史まちづくりを進める上でも弾みになると考えております。

朝日新聞 2つ目は国スポ・障スポの市民の機運の醸成について伺います。先日、歴史博物館で開催されていましたロビー展、44年前のびわこ国体を取材させていただきました。記録映画では開催準備を進める市民の姿も記録されていまして、地域の盛り上がりは非常に壮観だという感想を持ちました。

4月20日にあったPRイベントは大変な盛り上がりを見せていまして、私も現地で取材させていただいて、すごい盛り上がりだと感じたところですが、こちらも先日の議会で市長がお考え等をお話しされているところでしたので、また改めてにはなってしまうんですけれども、まだ開催まで時間がありますが、機運醸成で考えられていることなどがございましたらお聞かせください。

市長 質問にありましたように、4月20日に開催しました大会PRイベントは大きな盛り上がりを見せるとともに、県内のみならず県外からも多くの来場があったことで、今年、滋賀県で国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催されると広く認知されたと思います。

また、炬火リレーに使った炬火の採火には、ボーイスカウトやガールスカウトの皆さんが協力してくださったり、パレードにも多くの子どもたちが参加してくれました。これからも、やはり44年前の国体と同様に、子どもたちにこの国スポ・障スポに係る思い出ができるような取組を重ねていきたいと考えています。

開催まで時間があるというご質問でしたけれども、もう既に市内においてもデモンストレーションスポーツが始まっております。こうした機会と併せて、来月20日が国スポ総合開会式の100日前となりますことから、JR大津駅前でイベントを実施するとともに、駅や商店街などで装飾を行うことなどにより、機運醸成を図っていきたいと思っております。

朝日新聞 AEDの運搬支援システムのことで伺わせてください。先ほどお話しがありましたが、事前登録された救命ボランティアの確保がやはりとても重要になってくるかとは思うんですけれども、7月から運用開始されるということなんですけれども、救命ボランティアの現時点での登録数等を教えていただけないでしょうか。

市長 運用は、繰り返しになりますけれども、今年7月1日から運用を開始することとしております。現在の状況ですけれども、5月19日時点ではありますけれども、75人登録ということです。これからどうやってボランティアの登録を進めていくかについてでありますけれども、まずは消防職員、また消防団員の皆さんに呼び掛けるとともに、救命救急講習などを受講してくださっている市民の方がたくさんいらっしゃいますので、こういう機会を通じて周知に努めていきたいと思います。

朝日新聞 先程、お話しがあったように、講習を終えていないといけないとか、何か条件はあるんでしょうか。

市長 特にありません。

日本経済新聞 先週の県知事の会見で、5月13日でしたけれども、「大津港活性化・再整備基本構想」を策定したという発表があって、これを基に今後20年かけて大津港を魅力あるものに変えていこうというお話しをされていました。これには大津市はどれぐらい絡んでいるのかなというところをまずお聞きしたいのと、県が主導で大津市がちょっと力を貸してとなるのか、もうちょっと主体的に取り組んでいるのかというところ。もう一つ、市長がずっと進めてきた、先程も出た「なぎさ公園魅力向上プロジェクト」、こういった計画があるわけなので、これと県が発表した「大津港活性化・再整備基本構想」、これとの整合性ですよね、絡みですが、これを教えていただきたい。

市長 まず、基本構想の策定においても、本市としても県と協議を重ねて策定をしていただいたという経緯がございます。この間も大津港のポテンシャルは、「なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト」の中でも大きな拠点として位置付けて取組をしています。例えばサイクルステーションO-PORT-ableの開設ですとか。そういった中で琵琶湖疏水船の大津港延伸に当たって、大津港のハード整備が不可欠でありました。昨年度、県において整備をしていただきましたけれども、こういった取組を重ねていく中で、大津港そのものの再整備というものが必要であろうと思っております。

そして、ソフトの面で申し上げると、これまでも我々が大津港の修景緑地を中心に、大津港で様々なイベントを社会実験として開催してきました。こういった成果をお示ししながら、やはり大津港というのは、集客においても、またにぎわいの向上においてもポテンシャルが高いということを県に再三申し上げ、今回の基本構想の策定に至ったと理解しております。

日本経済新聞 つまり、この魅力向上プロジェクトのこれまでの成果、これを会議の中で、大津港活性化計画にフィードバックしているということですよね。

市長 はい。

日本経済新聞 だから、魅力向上プロジェクトとは何ら矛盾しなくて一緒にやっていくという、そういう捉え方でよろしいですか。

市長 一緒にやっていくというか、我々が先んじて、大津港を含むなぎさ公園周辺の魅力を向上しようという取組を重ねる中において、県が管理をしている大津港の港湾施設も、その中にしっかりと取り込んでいかなければいけないということを、再三要望を重ねて、県としても大津港再整備に向けての取組を進めようということで、決定いただいたことは大変嬉しく思っております。

日本経済新聞 県の方はどちらかというとハードの方を改修しようと、そっちの方でやっていくんですかね。

市長 ハードの整備ももちろんでありますけれども、やはりここをどういうふうに活用していくかにおいて、様々な国の制度も含めて検討していく必要がありますので、これについては市だけで取り組むのではなく、県と連携した取組が必要になってくると思います。

日本経済新聞 市長とすれば、市の方で先行してやっていって、色々実績とか見地もあるということですよね。それをフィードバックしていきたいという考え方ですか。

市長 これまでも、大津港港湾業務用地について、何十年も更地で放置されていました。ようやく県立琵琶湖文化館が令和9年12月の開館に向けて整備が始まりました。やはりあのエリアをしっかりと投資・再整備していくことによってにぎわいを向上していくということは、就任のときから申し上げていることですので、このことについて、県として一層の取組が今回なされたというふうに思っています。

日本経済新聞 ちょっと面白いと思ったのは、県から配られた資料で20年後のイメージパースというものがあって、要するに20年後こうなっていますという絵が描いてあるんですけれども、その中に市長が非常に力を入れていた水上航空機が描かれている。これは何か市長の意を酌んだものなのかなと思ったんですけれども、そういうわけではないんですか。

市長 その真意は分かりませんけれども、あのイラストを見て水上飛行機の絵が入っているなということは認識しました。これも本市が実証実験として水上飛行機の運航を本当に半世紀ぶりにこの琵琶湖で行ったことがやはり刺激になって、そういった構想の中にも絵として盛り込んでいただけたものと思います。

日本経済新聞 水上飛行機はすごく面白いと思うんですよね。一度テストされて、その後、その会社がなくなってしまって、できなくなったんだけれども、コロナも終わったし、何かもう一度考えてもいいんじゃないかと思うんだけれども、そのあたり佐藤市長は何か考えていらっしゃいますか。

市長 この間も「なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト」の中で、湖上交通もしっかりとこの中に位置付けますということを申し上げてきて、今までコロナ禍もありましたので、形になっていなかったものが、LAGO大津を整備することによってLAGOクルーズが実現したと。こういったことを重ねていく先に何があるのかということは、可能性として模索していきたいと思いますが、直近で水上飛行機の運航を目指すということは、困難な状況であると思います。

日本経済新聞 LAGO大津の話が出て、湖上交通の話も出て、前回質問しようと思って忘れていたんですけれども、杢兵衛造船所がその後定期航路をつくって、やっているんですけれども、この手のものって、やっぱり中々採算が取れないですよね。杢兵衛の専務に聞いても、儲かるとは思っていないと。儲からないのに何で企業としてやるのかという話で、やっぱりその船をきちんと常に琵琶湖に浮かばせたい、船の文化を維持したいということですれども、何らかの公的な支援とか、そういうのがあってもいいのかなと。別に僕は彼らの代理人になるわけじゃないけれども、そういうものがないと、中々持続的には難しいのかなという気はするんですが、このあたり例えば法人市民税を何年間か免除するとか、杢兵衛造船所に限ってのものだとちょっとまずいと思うんですけれども、支援するための枠組みというものは何か考えていらっしゃいますか。

市長 今回の定期航路の実現がLAGOクルーズのみならず、烏丸半島、雄琴港と非常に広範囲にわたっていますので、まずは琵琶湖の管理者であります滋賀県において、主体的にこの湖上交通にどう取り組んでいくのかということは、大きな視点で考えていただく必要があると思っています。

一方で、我々はなぎさ公園周辺の魅力向上を図る上で、大津港からにおの浜観光桟橋までのLAGOクルーズというのは、週末においてこの地域に足を運んでくださる皆さんにとって大変魅力のあるコンテンツだと思っています。これをどういうふうに活性化していくのかということについては、もちろんPRもそうでありますし、特にLAGO大津に団体のお客様の引き合いがある中において、団体のお客様をどういうふうにこのLAGOクルーズに誘っていくのかと。こういった取組については、我々としても主体的に関わっていきたいと思っています。

日本経済新聞 それは具体的にはどういうことなんですかね。何か市としてツアーを組むというのはおかしいかな。こういうLAGOクルーズがあるよということを広く旅行会社に知らしめて利用してもらうとか、そんなことですか。

市長 大河ドラマ「光る君へ」の取組の中で、大河ドラマ館を石山寺の境内に設けましたが、団体の誘客に当たって、特に大型観光バスのオペレーションというのは、我々として力を入れて取り組みました。駐車場の台数が限られている中において、どういうオペレーションをしたら、大型観光バスをしっかりと運用していただけるのか、観光に来られた方の満足度を向上させられるのかという中で、例えば大津港に観光バスを停めていただいて、LAGOクルーズでLAGO大津へ足を運んでいただく。その迎えをまた運用の中でやっていただく。こういったことは我々も含めて事業者の皆さんと連携する余地があると思っています。

日本経済新聞 今年度は湖上交通、観光に資する土壌での新しいサービスに対しては補助金を受けるという制度ができたんですけれども、杢兵衛には今回それは適用されないらしいんですよね。杢兵衛の肩を持つわけではないんだけれども、ちょっと遅過ぎたんですかね。

市長 遅いというよりも、我々は観光の新たなるコンテンツとして、広くアイデアを募りたいという思いでしたので、定期航路を運航する事業費の補塡というよりは、また新たなる魅力をつくっていただくための支援ということで、今回の補助金の建て付けをしておりますので。その中でどんなものが生まれてくるのか、観光にいらっしゃる皆さんにどんなコンテンツが提供できるのかということを事業者の皆さんとこれから追求していきたいと思います。

日本経済新聞 そうすると、杢兵衛の支援をするとすれば、まずは県がやるべきだという立場ですか、さっきの話だと。

市長 杢兵衛造船所の支援というよりは、湖上交通全体をどう活性化していくのかということは、やはり県で主体的に、これはもちろん今申し上げている大津港、におの浜観光桟橋、烏丸半島のみならず、他にも港がありますので、全体でどういうふうに湖上交通を活用していくのかということを考えるのは、やはり我々の市域だけでは狭いので、滋賀県全体で考えていく方が利があるのではないかと思います。

京都新聞 待機児童についてお伺いしたいんですけれども、昨年ですと5月の中旬頃に発表があったと思うんですが、今後の見通しというのと、昨年と比べて多そうか少なそうかという見通しがもしあれば、お伺いできればと思います。

市長 まず前提として申し上げますと、待機児童数というのは、これまでは市町村から主体的に発表しているものではありません。夏頃に国から示されるということでありましたけれども、昨年度については、大きく市民の皆さんに影響しているという中で5月に公表し、そして6月補正予算で、その対策について打ち出しをしたところであります。

今年度につきましても、まずは当初予算の中で、保育士確保対策、民間保育施設の整備を進めているところではありますけれども、こうした取組に重ねて、短期的に何ができるのかということも検討しつつ、適切な時期に市議会並びに市民の皆さんにお示ししたいと考えています。

京都新聞 6月の招集会議あたりで発表というふうに見てよろしいでしょうか。

市長 6月は通常会議であり、5月が招集会議でありますけれども、6月の通常会議も一つの契機だとは思っていますが、いずれにしても適切な時期に周知していきたいと思います。

京都新聞 昨年と比べて、数の変動はどういうふうになりそうですか。

市長 変動という意味で申し上げれば、申込数が増える中にあって、待機児童数は減少していますが、待機児童数がゼロになったわけではありませんので、先程申し上げたように、短期的に何ができるのかということを今、検討を進めているところであります。

京都新聞 保育士の確保が重要になってくるかと思うんですけれども、待機児童の解消には。先日19日に、来年の4月に採用される保育士の人数が発表されましたけれども、昨年は保育士29人、幼稚園教諭5人で、合わせて34人ということだったんですけれども、今年は公立保育所というまとめた枠で採用するという数字だったんですけれども、そこは去年と変わらなかった理由というのがもしあれば。

市長 変わらなかった?

京都新聞 去年も34人で、今年も34人という数字だと思うんですけれども。

市長 変わったという質問ではないんですか。

京都新聞 昨年は保育士の数だけで29人で、幼稚園の教諭の数が5人だったんです。だから合わせると34人という数かと思うんですけれども。

市長 採用の枠組みを変えました。

京都新聞 変えたんですか。

市長 これまでは保育士としての募集、幼稚園教諭としての募集をしておりましたが、実際のところ、幼稚園教諭・保育士の両方の資格を持った者を採用しておりましたので、これを一本にしたということです。

京都新聞 そういうことなんですね。一本に変えた理由というのは何かあるんですか。

市長 今、幼稚園について再編計画の策定に向けた検討を進めていく中にあって、この5年間の中でも3割以上4割近くの幼稚園の園児数が減っています。こういう中で、公立の幼稚園、公立の保育所を担う人材について、どのようにこれから活用していくべきなのかという中で、資格としては両方兼ね備えている人材でありますので、一本化して採用しようということであります。

京都新聞 昨年は、保育士の枠で29人だったと思うんですが、最終的にはそれを上回る、告知の数と合わせて内定を出されたと思うんですが、最終的な採用人数、昨年の場合何人だったかという、もし数字がおありでしたら。

市長 29人の採用を目指しましたけれども、最終的には21人の採用にとどまりました。

京都新聞 今年はその数字をどれぐらい上回りたい、若しくは定員を充足したいと思っていますか。

市長 34人の中でしっかりと確保していきたいと思います。

京都新聞 話が変わるんですが、保護司の新庄さんが亡くなられてから1年が経過したと思いますが、大津市として保護司の確保であったり、面談場所の確保、例えば公民館であったり、コミュニティセンターだったりの貸出しなど、どんなような改革・取組を進めていらっしゃいますか。

市長 これまでも、社会を明るくする運動などの強調月間を中心に、まずは保護司・更生保護の取組についての周知を重ねてきております。そして昨年大変痛ましい事件がありましたので、その後は、公共施設であります公民館並びにコミュニティセンターにおいて、面談の場所を提供するとともに、保護司の確保が大変難しくなっておりますので、例えば市役所の職員の定年に伴う説明会などで、この保護司の活動についても説明の機会を設けたりしています。

京都新聞 公民館、コミュニティセンターを面談場所として確保という、実績というかどれぐらいの数が、実際に公民館とかコミュニティセンターでされましたか。

市長 令和6年9月から実質的にこの取組を始めておりますけれども、現時点までに確認できている数として14件であります。

京都新聞 公民館、コミュニティセンターを合わせて14件ですか。

市長 内容を見ますと、公民館のみで14件、コミュニティセンターについては実績がありません。

中日新聞 3月の会見で、坂本城跡の遺構について、国の史跡に指定するように申請したという話もあったと思いますけれども、現在の進捗状況が何かあれば教えていただければと思います。

市長 そのときに国に対して意見具申したというところから、今待っている状況です。

中日新聞 全く国の方からは、特にないという状況ですか。

市長 その際に申し上げましたけれども、文化審議会においては、審査内容というのは非公表でありますので、我々が知り得る立場にないということであります。

毎日新聞 本日ご説明いただきましたAEDシステムについてのお尋ねです。先程市長がまずは職員や消防団員の方へ進めていくというお話しがございましたが、これを記事にする場合、救命ボランティアとか興味を持つ方とかに、どういうふうにしていくのかということを教えていただきたいと思います。その際に講習とかは特にないとおっしゃいましたけれども、私は会社で1回受けたことがあって、AEDを使って、結構やっぱり緊張するんですよね。すごい大変で、もう2年ぐらい前にやったから、今できるかというと、全く自信がない。でも、やったら物すごく役に立つので、何かそれはボランティアの人にやってほしいなという気がしないこともないんですが、何かそういったことがあっても、講習会に付き合っていきたいとか何かございましたら教えてください。

市長 まず登録の方法については、アプリをダウンロードしていただいて、その中で登録するという、非常に簡便に登録ができるようになっております。この登録に当たってのハードルはそんなに高くないと思いますが、今もご質問でご指摘のように、実際にこの通知が来たときに駆け付けなければいけないという心理的な負担という中で、「通知が届いたときに行きますか、行きませんか」という選択ができるようになっています。どうしてもそのときに自信がないという方については、その時点でこの通知を受けても対応しないという判断も可能になりますので、そういったところの心理的負担は軽減するように、システムとしても工夫されていると思います。

毎日新聞 あと全く変わるんですが、先週から始まったおおつ割のことですが、まだ募集が続いている、1回目が続いているところで、まだ状況をお尋ねするには早過ぎるかもしれません。何か今、物価高対策というのは国も中央も、ああいう農水省の発言があったりして、選挙の思惑で、何か対策が変なことになっていますけれども、一番市民というか国民の声を直接に預かる自治体の長として、この申込状況、反応で何か感じになることとか、中間報告などをお聞きになっていらっしゃったら教えていただけますでしょうか。

市長 今把握している内容で申し上げますと、18日まででありますけれども、現在参加登録者数は11万1,150人であります。今回の特徴は、抽せん方式に切り替えたことによって、初日であります5月12日には5万6,169人と、今までは早い者勝ちだったので、この初日に集中していたものが平準化され、利用される皆さんにとっては利便性が向上したのではないかと思っています。一方で、スマートフォン教室などについても申込みを受け付けておりますし、こういったことで広くご活用いただければと思っています。いずれにしても、3割上限1,500円でありますけれども、お米を買うときに1,500円割引というのは大変大きい金額になると思いますし、また少しでも家計の負担軽減につながると期待しています。

更新日:2025年07月11日