地震災害

地震とは

地下で起きる岩盤の「ずれ」により発生する現象です。

地震による被害には、建物倒壊、火災の発生、土砂崩れ、液状化現象などがあります。

地震の起こる仕組み

プレート境界型地震

- 東日本大震災

- 南海トラフ地震 など

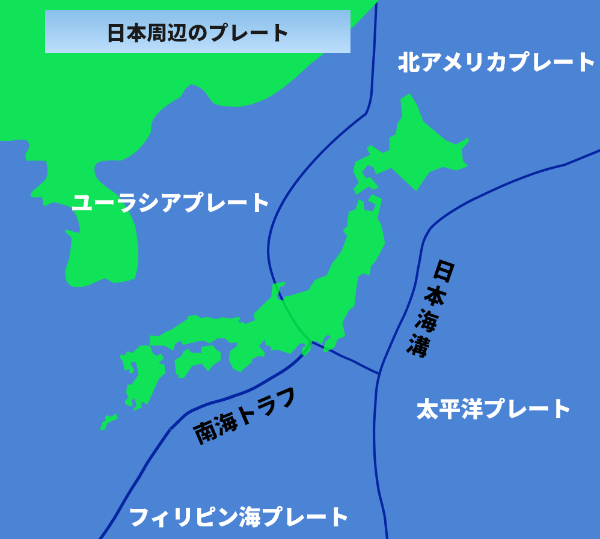

日本は4つのプレートに囲まれており、プレートが密集しています。

- 海洋プレートが沈み込み、大陸プレートの変形が限界に達し、元に戻ろうとして、急激に運動する際に発生する地震

- マグニチュード8クラスの巨大地震が多く、津波を伴うことが多いのも特徴

- 数十年から数百年の間隔で発生

活断層型地震

- 熊本地震、大阪府北部地震

- 琵琶湖西岸断層帯地震 など

内陸にある「活断層」と呼ばれる地面の裂け目が動いて起こる地震。

活断層とは、約200万年前から現在までの間に繰り返し活動し、将来も活動することが推定される断層のこと。

千年から数万年程度の間隔で発生します。

地震災害の知識

地震とは地面の揺れの強さで表しますが、同じ地震でも地盤や同じ建物でも階により揺れの程度が違ってきます。

震度やマグニチュードの数値だけではなく、震度の数値が実際に自宅や職場がどれくらい揺れるか知っておくことも大切です。

マグニチュードと震度の違い

- マグニチュード:地震のエネルギーの大きさ

- 震度:地震の揺れの大きさ

(マグニチュードは「1」増えると地震の規模が「32倍」になります)

震度5弱

大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じます。棚の食器類や本が落ちることがあります。

震度5強

物につかまらないと歩くことが困難です。棚の食器類や本で落ちるものが多くなります。補強のないブロック塀が崩れることがあります。

震度6弱

立っていることが困難になります。耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがあります。

震度6強

這わないと動くことができません。耐震性の低い木造建物は、傾くものや倒れるものが多くなります。

震度7

耐震性の低い鉄筋コンクリート建物は、倒れるものが多くなります。耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがあります。

建築物の耐震化について

昭和56年以前に建てられた建築物は耐震性が低いとされており、過去の地震による被害状況においても、これらの建築物の倒壊等が顕著に見られます。また、建築物の形状、老朽化、立地環境(がけ付近など)等により、耐震性に大きく影響があります。

耐震性の有無については、建築の専門知識を持った建築構造技術者による判断が必要となります。過去において地震により目立った被害を受けていない場合でも、耐震診断を行うことは重要です。地震発生時における安全確保のために早めの耐震診断をお勧めします。

過去に起きた地震、今後起こる恐れのある地震

過去の震災では以下のような災害が発生しました。

- 熊本地震

- 阪神・淡路大震災

- 東日本大震災

大津市において、今後発生することが予想されている地震として、「南海トラフ巨大地震」(プレート型/海溝型)や、「琵琶湖西岸断層帯地震」(活断層型/内陸型)が挙げられます。

琵琶湖西岸断層帯地震

活断層型(内陸型)地震

- 内陸にある「活断層」と呼ばれる地面の裂け目が動いて起こる地震

- 過去の同型の地震例:阪神・淡路大震災、熊本地震、鳥取地震

琵琶湖西岸断層帯は、近江盆地の西縁に沿って延びる活断層帯で、滋賀県高島市から大津市国分付近に至る断層帯で、概ね南北方向に延びています。

【地震の規模(マグニチュード)】

- 全体 7.8程度

- 北部 7.1程度

- 南部 7.5程度

【地震発生確率値(100年以内)】

- 北部:1‐3%

- 南部:ほぼ0%

震度分布図

琵琶湖西岸断層帯地震(ケース2)

出典 大津市防災アセスメント調査業務報告書(平成17年3月)

志賀町地震防災アセスメント基礎情報調査業務報告書(平成18年1月)

| 学区 | 震度予測 | 学区 | 震度予測 |

|---|---|---|---|

| 小松 | 6強~5弱 | 藤尾 | 5強~5弱 |

| 木戸 | 6強~5弱 | 長等 | 6強~6弱 |

| 和邇 | 7~5強 | 逢坂 | 6強~5強 |

| 小野 | 7~6強 | 中央 | 6強 |

| 葛川 | 5強~5弱 | 平野 | 6強~6弱 |

| 伊香立 | 7~5強 | 膳所 | 6強~6弱 |

| 真野 | 7~6強 | 晴嵐 | 6強~6弱 |

| 真野北 | 7~6強 | 富士見 | 6強~5強 |

| 堅田 | 7~6強 | 石山 | 6強~5強 |

| 仰木 | 7~6強 | 南郷 | 6弱~4 |

| 仰木の里 | 7~6強 | 大石 | 6弱~4 |

| 雄琴 | 7~6強 | 田上 | 6弱~5強 |

| 日吉台 | 7~6強 | 上田上 | 6弱~5弱 |

| 坂本 | 6強~5強 | 瀬田 | 6強~6弱 |

| 下阪本 | 7~6強 | 瀬田南 | 6強~6弱 |

| 唐崎 | 6強 | 瀬田北 | 6強~6弱 |

| 滋賀 | 6強~5強 | 瀬田東 | 6強~6弱 |

| 山中比叡平 | 5強~5弱 | 青山 | 6弱~4 |

液状化分布図

PL≧10 構造物に影響の出る可能性のある液状化が発生

PL≧20 激しい液状化

液状化が起こると、地盤がゆるく弱いところでは、地面が泥湿地のような状態になることがあります。また、地面から泥水や砂が噴出したり、地盤沈下が起こります。

地盤沈下が起こると、建物や道路などが沈んだり傾いたりします。

南海トラフ巨大地震

プレート型(海溝型)地震

海洋プレートが沈み込み、大陸プレートの変形が限界に達し、元に戻ろうとして急激に運動する際に発生する地震

過去の同型の地震例:東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)

南海トラフ地震は、約100から150年の周期で発生しています。

非常に大きな被害が想定されており、過去に発生した地震の周期から、今後30年以内にマグニチュード8以上の地震が発生する確率は、70%から80%程度と試算されています。

大津市においては、最大震度6強が予測されています。

南海トラフ地震臨時情報

出典:南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応リーフレット(内閣府)

南海トラフ地震臨時情報とは

南海トラフ地震発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に気象庁から発表される情報です。

南海トラフ地震は、過去の事例から時間差で発生する恐れも危惧されています。

南海トラフ地震に関する情報と発表条件

南海トラフ地震臨時情報

- 南海トラフ沿いで異常な現象が確認され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合

- 観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

南海トラフ地震関連解説情報

- 観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合

- 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合(ただし、臨時情報を発表する場合を除く)

調査中

観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合

巨大地震警戒

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において、M8.0以上の地震が発生したと評価した場合

巨大地震注意

- 南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において、マグニチュード7.0以上、マグニチュード8.0未満の地震が発生したと評価した場合

- 想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸側50キロメートル程度までの範囲でマグニチュード7.0以上の地震が発生したと評価した場合

- ひずみ計等で有意な変化として捉える、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合

調査終了

巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合

更新日:2024年06月27日