災害への備え

防災の基本 自助・共助の重要性

自助

共助

公助

災害への備えは、自助、共助、公助の3 つがあります。

大規模な災害が発生した時には、自治体・警察・消防・自衛隊などの公助だけでは十分な対応はできません。この3つが最適に機能すれば被害を最小限におさえることができます。

「自分の命は自分で守る」「地域で互いに助け合う」といった、自助・共助の取り組みが大切です。

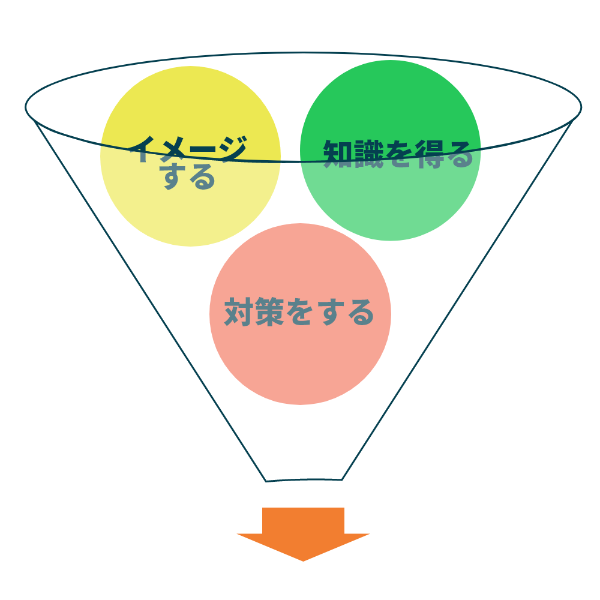

自助力の向上

|

1 知る(知識を得る) |

|

|---|---|

|

2 考える(イメージする) |

|

|

3 実際に対策する |

|

自助力の向上に向けて検討する

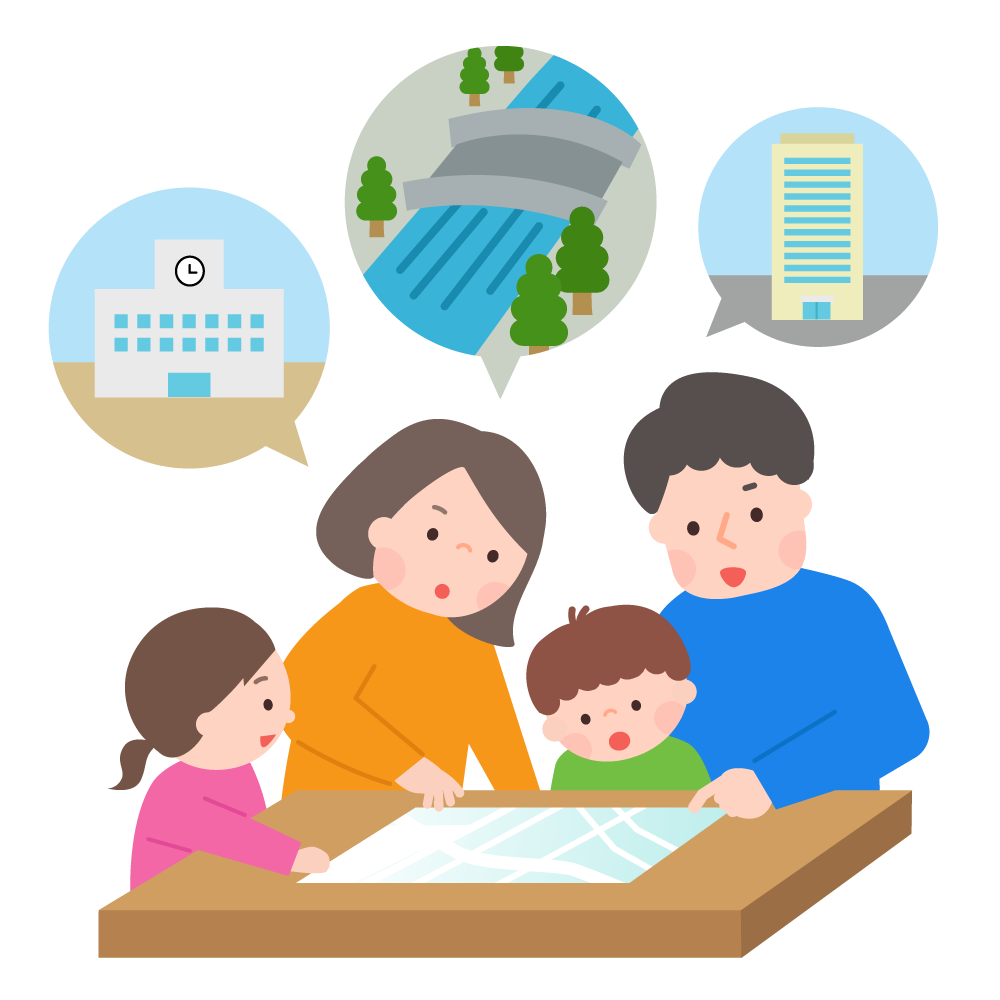

わが家の防災会議

日頃から防災について考えましょう

近年多くの大規模災害が各地で発生しているなか、災害はいつ発生するかわかりません。

有事の際、普段やっていないような行動をとるのは難しいですが、事前の準備をしておくことで、災害が起こったときの被害を少なくすることができるかもしれません。

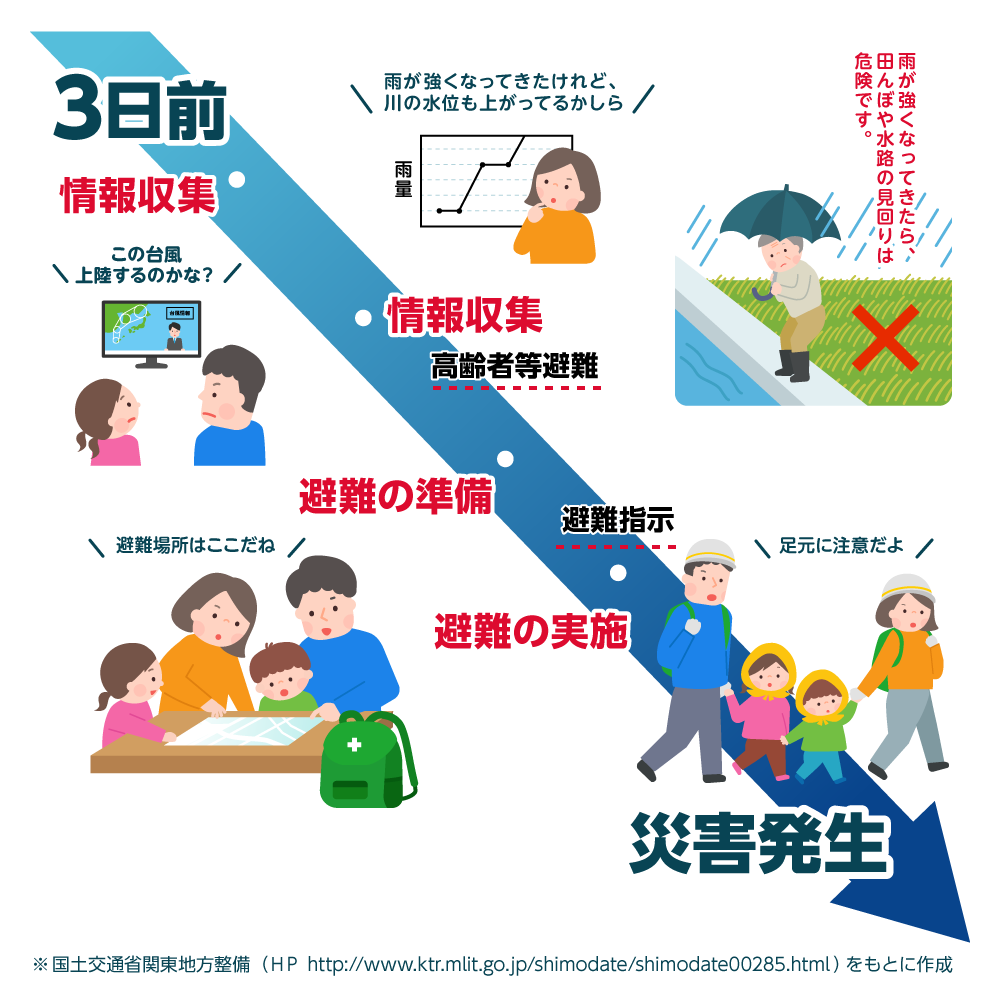

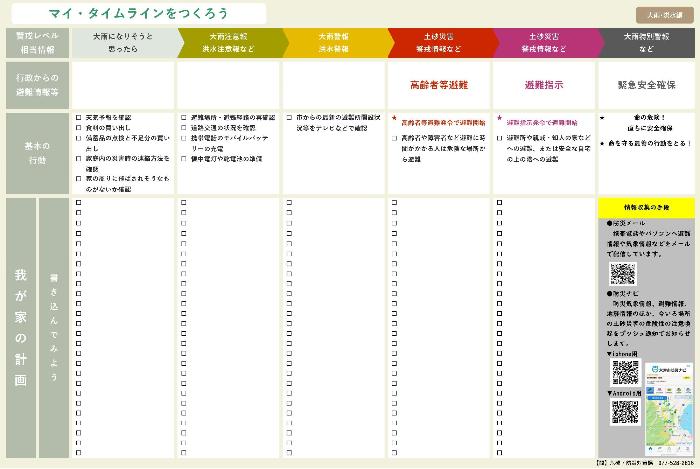

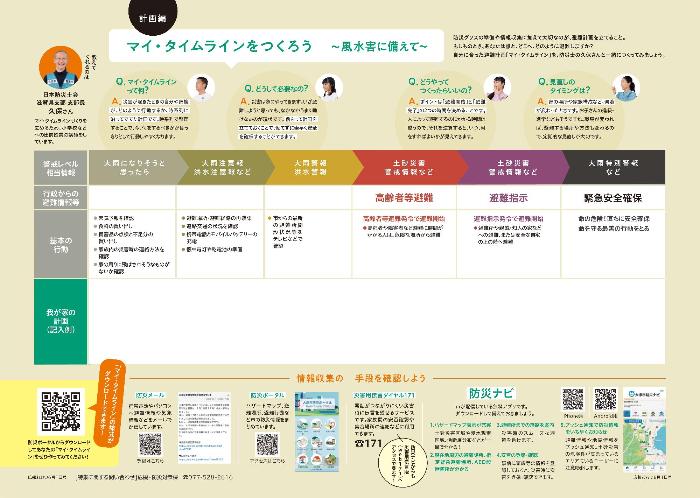

日頃から、家族内での連絡手段や集合場所のなどの確認や、台風などの風水害時に自身が取るべき防災行動を時系列で整理した「マイ・タイムライン」を家族で共有するなど、自分の命・身体や財産、そして大切な人を守るためにも、日頃から防災について考えておきましょう。

土砂災害の発生や河川の氾濫などの風水害時に自分自身がとる防災行動を時系列で整理した防災行動計画のことです。

いざというときに落ち着いて行動できるよう、ご自身のタイムラインを作成し、風水害時の行動を整理しておきましょう。

あなたのマイ・タイムラインを作りましょう

広報おおつ(令和7年6月1日号)でマイ・タイムラインを紹介しました。

以下のファイルを印刷して、あなたのマイ・タイムラインをぜひ作ってみてください。

広報おおつ(令和7年6月1日号)の内容は、広報おおつWEBで確認できます。

ダウンロード

マイ・タイムライン(様式) (PDFファイル: 489.3KB)

ダウンロード

マイ・タイムライン(広報おおつ掲載様式) (PDFファイル: 11.7MB)

非常持出品チェック表

いざというときに備えて、生活に必要なものをまとめておきましょう。あまり欲張りすぎず、最低限のものだけをまとめておきます。

各自に1つリュックを用意して、それぞれ持ち出しやすい場所に保管しましょう。 玄関先や車のトランクなど、分散して保管しておいた方が良いでしょう。

| カテゴリ | 持ち出し品例 | カテゴリ | 持ち出し品例 |

|---|---|---|---|

食料関係  |

飲料水、生活用水、非常食(乾パンなど) | 衣類など  |

衣類、毛布、手袋、下着 |

貴重品  |

現金、預金通帳、印鑑、健康保険証、免許証 | 救急・安全関係  |

包帯、ガーゼ、絆創膏 薬(胃腸薬、風邪薬など) ヘルメット、防災ずきん |

日用品  |

懐中電灯、ラジオ、電池、ライター、ティッシュ、ナイフ、缶切り、ビニール袋、歯ブラシ、モバイルバッテリー | その他  |

ほ乳びん、紙おむつ、メガネ、入れ歯、(感染症対策品)マスク、消毒液、除菌シート、体温計 |

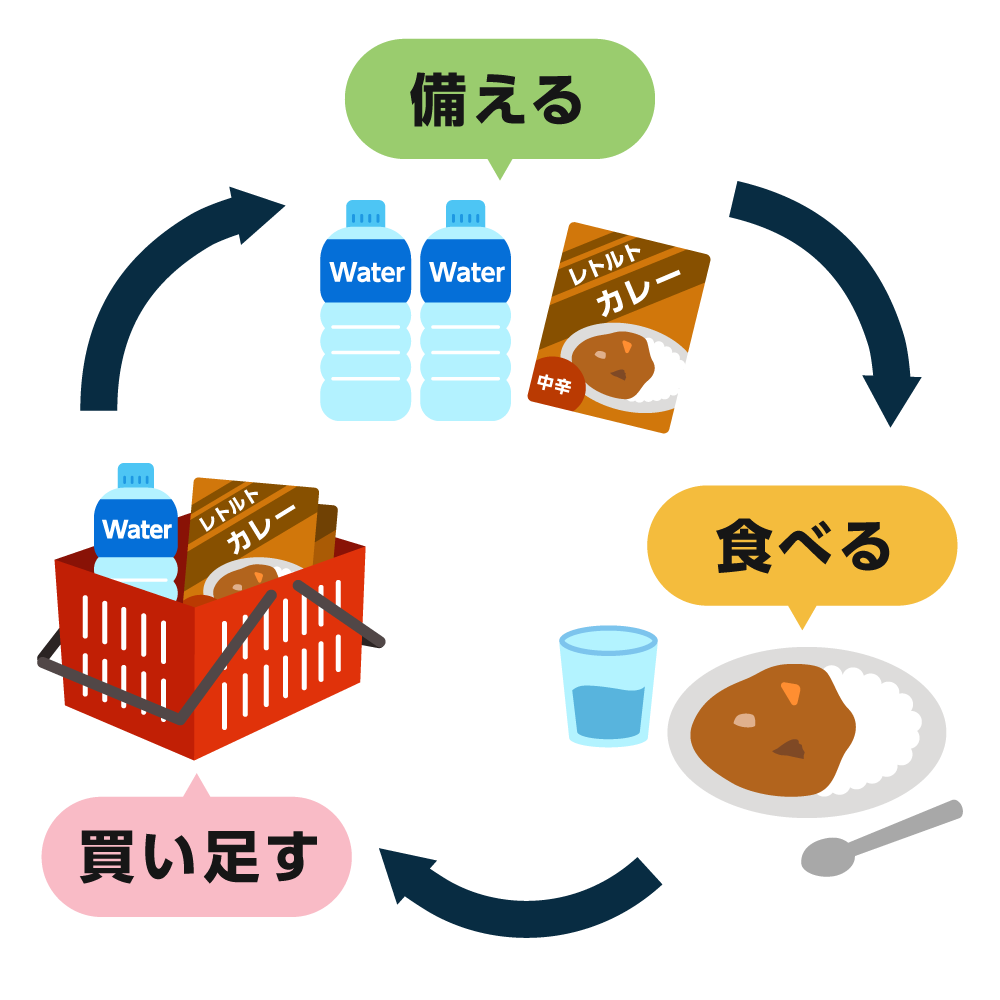

飲料・食料などの備蓄

電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。

防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ、普段の生活の中で利用されている食品等を備えるようにしましょう。

最低でも3日間、できれば1週間は自力でしのげる備えをしておいてください。

備蓄品の例(人数分用意しましょう)

備蓄品(例)

- 食料(レトルト食品、アルファ米、インスタントラーメン等)

- 飲料水(1日1人3リットルが目安)、給水用ポリタンク

- 紙皿、紙コップ、割り箸、カセットコンロ、ランタン、簡易トイレ

- ビニール袋、ラップフィルム、ロープ、生理用品、おむつ、常備薬

非常食というと「気が付いたら消費期限が大幅に過ぎていて全て廃棄した」といった失敗が起こりがちです。

ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。

この方法なら普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。

阪神・淡路大震災ではこんなものが役立った!

役に立つ日用品(例)

10円玉、ドライシャンプー、ボディー洗浄剤、ホイッスル、ポリタンク、携帯コンロ、バール、ブルーシート、常備薬、予備のメガネ・補聴器、自転車など

| 新聞紙 ・防寒着として使う(腹・足に巻く、羽織る等) ・簡易トイレを作る(レジ袋に詰めて) ・火起こしに使う ・掃除道具に使う |

ポリ袋(ビニール袋) ・調理に使う(米を炊く、煮る等) ・手袋として使う ・レインコート、ポンチョ代わりに使う ・おむつにする(タオルと一緒に) |

| ラップ ・食器に被せて食事をする(食器を洗わなくて済む) ・包帯代わりにする ・防寒対策として使う(体に巻く) ・伝言板として活用する(壁に貼り付けて) |

ペットボトル ・ランタンを作る(懐中電灯と組み合わせて) ・食器代わりにする ・簡易シャワーを作る(キャップに穴を開けて) |

家族と連絡を取る方法

災害伝言ダイヤル、災害用伝言板

緊急時には電話がつながりにくい状態になりますので、 災害伝言ダイヤル「171」や、災害用伝言板の活用が有効です。

| 災害用伝言ダイヤル 局番なしの「171」に電話をかけると伝言を録音でき、自分の電話番号を知っている家族などが、伝言を再生できます。 注:一般加入電話や公衆電話、携帯電話・PHS、一部のIP電話からご利用できます。 |

|

| 災害用伝言板 携帯電話やPHSからインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番号を知っている家族などが、情報を閲覧できます。 |

|

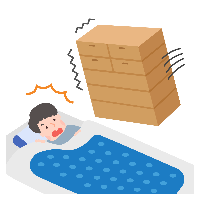

家具転倒防止

家具の配置や転倒防止策

地震によるケガの原因として、「家具の転倒、落下」が多いと言われています。地震発生時に備え、普段から家具の配置や転倒防止策について考えましょう。

家具の配置

寝室には、なるべく家具を置かない

出入口付近には家具を置かない

家具の上に物を置かない

重い物ほどたんすや本棚の下に入れる

家具の転倒防止対策など

耐震金具を利用しよう

本棚やタンスなどの重い家具が倒れないように固定する。

重ねた上下の家具を固定し、上の家具の落下を防ぎます。

食器棚などの扉が開かないように金具で留める。

吊り下げ式照明器具は、チェーンなどで留める。

置き方に工夫を

家具の下部の前方に転倒を防止するための板などを入れ、壁にもたれ気味にします。

出入り口や通路には、なるべく荷物を置かないようにします。

就寝場所に家具が倒れてこないように、配置の工夫をします。

ガラスの飛散防止を

割れたガラスが飛び散るのを防ぐため、ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。

ハザードマップの確認

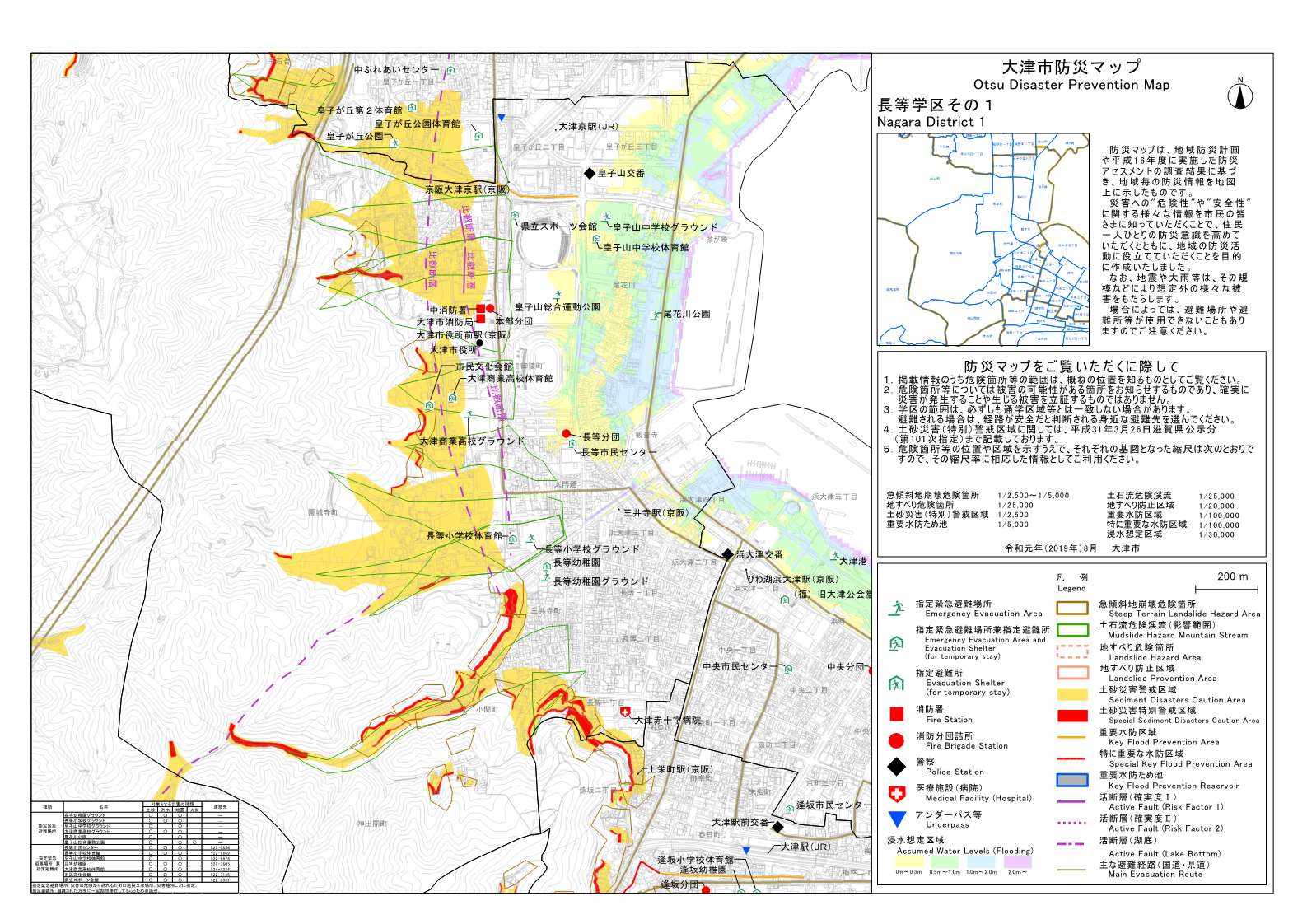

ハザードマップとは、自分の住んでいる地域の危険性や、近くの避難場所や避難所を示したマップのことです。

危機が迫ってからではなく、普段からハザードマップを確認し、どのような災害のときに逃げる必要があるのか、どこに逃げるのが最適か、自宅に留まるほうが良いのかなど、ご自身の状況にあった防災行動を確認しましょう。

大津市防災マップ(ハザードマップ)

更新日:2025年05月21日