これまでの主な議会改革

大津市議会では、

等の取り組みにより、より開かれた議会を目指しています。これまでに大津市議会が行った主な議会改革をご紹介します。

(関連リンク)

議員提案条例・計画

これまでの主な議会改革(年表)

| 内容 | |

|---|---|

| 令和7年3月 | 大津市議会におけるこれまでの議会改革の取組の検証 令和5年度から政策検討会議を設置し、「議長立候補制」「議会基本条例」「市議会議員政治倫理条例」についての検証を実施した結果、「議長立候補制」にあっては立候補制から会派からの推薦制に移行。「市議会議員政治倫理条例」にあっては条例の一部を改正 |

| 令和7年3月 | ミッションロードマップにおける3年目以降の実行テーマの選定 令和8年度までの期間で、「(仮称)大津市ケアラーに対する支援の推進に関する条例の制定」「大津市議会BCPの見直し」「政務活動費に関する諸事項の見直し」「認知症施策推進計画に向けた政策提言」に取り組むことを決定 |

| 令和6年9月 | 議会BCP(業務継続計画)の改定(第9版) 新型コロナウイルス感染症という特定の感染症への対応が中心となっていた従来の記述を、広く重大な感染症に対応する内容に改める等の見直しを実施 |

| 令和6年6月 | 大津市議会委員会チャンネル(YouTube)を開設し、委員会のライブ・録画配信を開始 |

| 令和6年5月 | 平成28年度導入の議長立候補制を廃止し、会派からの推薦制に変更 |

| 令和5年12月 | 大津市議会ミッションロードマップ2023の実行開始 令和6年度までの期間で「大津市議会におけるこれまでの議会改革の取組の検証」に取り組み、令和7年度以降の実行テーマについては、全ての会派から案を募り選定 |

| 令和5年8月 | 議会広報紙(おおつ市議会だより)紙面リニューアル |

| 令和5年1月 | 「公文書管理のあり方」「歯と口腔の健康づくり」に関する政策検討会議において取りまとめた提言書を提出 |

| 令和4年8月 及び9月 |

感染症に係る議会BCP(業務継続計画)の改定(8月改定:第7版)(9月改定:第8版) 国等の復帰基準の改正に合わせ、議員及び職員に係る復帰基準の見直し等を実施 |

| 令和4年8月 | 若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくりに係る政策検討会議についての最終報告を実施 「若者との意見交換会の実施」や「主権者教育に資する動画の制作及び発信」に継続的に取り組んでいくことなどを盛り込んだ本政策検討会議の最終報告を実施 |

| 令和4年4月 | 大津市議会広報広聴ビジョン・アクションプランの策定 広報広聴活動の充実を図り、市民に開かれた議会の実現を目指すことを目的として、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間とした「大津市議会広報広聴ビジョン」を策定。また、ビジョンに基づく各種取り組みを整理し、計画的に推進するため「大津市議会広報広聴ビジョンアクションプラン」を策定 |

| 令和4年3月 | 感染症に係る議会BCP(業務継続計画)の改定(第6版) 令和3年3月の議会BCP改定後、県の判断指標が変更されたことなどを受け、感染者の発生段階を踏まえた行動指針や、議員・局職員が罹患した場合の復帰基準などの見直しを実施 |

| 令和4年2月 | 議員提案条例や議会からの提言内容の検証手法を構築 これまでに議員が提案して制定した条例や、議会から市執行部に対し提言した内容を事後に検証する手法を構築することにより、その実効性や社会情勢との適合性を高めることなどを目的に、政策検討会議で議論を重ね、検証手法を確立 |

| 令和3年3月 | 感染症に係る議会BCP(業務継続計画)の改定(第5版) 令和2年8月の議会BCP改定後、県の判断指標変更や、市BCPが全編改定されたことを受け、感染者の発生段階を踏まえた行動指針や、議員・局職員が罹患した場合の業務体制などを見直すとともに、情報の公開について追記 |

| 令和2年8月 | 感染症に係る議会BCP(業務継続計画)の改定(第4版) 策定してから今日に至るまで、主に地震や豪雨災害のような自然災害を対象に運用してきた議会BCPだが、今般の新型コロナウイルス感染症対策において全く異なる指針が求められることが表面化したため、感染症にも的確に対応できるよう抜本的に改定 |

| 令和2年4月 | 市政課題広聴会を設置 政策形成過程において市民意見を反映させるため、市民生活に直結する重要な行政課題に関して、「賛成」「反対」双方の立場の市民等から、議場等で意見を聴き、議会としての議論に生かすための仕組みとして「市政課題広聴会」を設置 |

| 令和元年10月 | 大津市議会ミッションロードマップ2019の実行開始 議員任期4年間における議会活動に対する市民への説明責任を果たし、平成27年3月に制定した「大津市議会基本条例」を具現化するため、また、前期における評価・検証に基づき、今議員任期で取り組むべき課題として申し送られた内容を精査する中で、機関としての継続性を持たせた、議会版実行計画として「大津市議会ミッションロードマップ2019」を策定 |

政策立案機能の強化

- 議員提案条例や議会からの提言内容の検証手法を構築

- 市政課題広聴会を設置

- 公文書管理のあり方に関する政策検討会議

- 歯と口腔の健康づくりに関する政策検討会議

- 若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくりの政策検討会議

- 龍谷大学図書館との連携

- 議会基本条例の制定

- 教育厚生常任委員会から市長への提言書

議員提案条例や議会からの提言内容の検証手法を構築

これまでに議員が提案して制定した条例や、議会から市執行部に対し提言した内容を事後に検証する手法を構築することにより、その実効性や社会情勢との適合性を高めることなどを目的に、政策検討会議で議論を重ね、検証手法を確立したものです。

これにより、令和4年度以降、「子どものいじめの防止に関する条例」や「がん対策推進条例」などの議員提案条例と、議会からの提言について、検証を実施していくことになります。

令和4年10月 「子どものいじめの防止に関する条例」「災害等対策基本条例」「がん対策推進条例」の検証結果報告書を市長に提出しました。

- 大津市子どものいじめの防止に関する条例 検証結果報告書(第1回目)(PDFファイル:324KB)

- 大津市災害等対策基本条例 検証結果報告書(第1回目)(PDFファイル:260KB)

- 大津市がん対策推進条例 検証結果報告書(第1回目)(PDFファイル:224KB)

- 検証結果報告書に係る対応状況調書(子どものいじめの防止に関する条例)(PDFファイル:286.1KB)

- 検証結果報告書に係る対応状況調書(災害対策基本条例)(PDFファイル:239.8KB)

令和4年12月 「市議会議員政治倫理条例」「災害等対策基本条例」について検証を実施した結果、条例を一部改正しました。

(注)第2回目以降の検証の開始時期は、4年に1度、議員任期の3年目の6月通常会議から実施します。

市政課題広聴会を設置

政策形成過程において市民意見を反映させるため、市民生活に直結する重要な行政課題に関して、「賛成」「反対」双方の立場の市民等から、議場等で意見を聴き、議会としての議論に生かすための仕組みとして「市政課題広聴会」を設置しました。

地方自治法に規定された「公聴会」も同じ趣旨ですが、議案審査の段階における制度であるため、開催すると議会の日程が大幅に延び、他の議案審査や執行機関の事務にも多大な影響が出るため、全国的にもほとんど活用されていません。

そこで大津市議会独自の仕組みとして、議会が必要と判断すれば、議案の上程前においても市民意見を聴くことができる場として設置したものです。

公文書管理のあり方に関する政策検討会議

政策検討会議において、公文書の適正な管理や利用等により、市政が適正かつ効率的に運用されるようになるとともに、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようになることを目的として議論を重ねてきました。

大津市議会ミッションロードマップ2019における、当政策検討会議についての最終報告を令和4年12月15日政策検討会議全体会で行い、取りまとめられた提言書を令和5年1月16日市長へ提出しました。

歯と口腔の健康づくりに関する政策検討会議

政策検討会議において、歯と口腔の健康を生涯にわたり守ることにより、市民の生活の質の向上や健康寿命の延伸を目指すことを目的として議論を重ねてきました。

大津市議会ミッションロードマップ2019における、当政策検討会議についての最終報告を令和4年10月6日政策検討会議全体会で行い、取りまとめられた提言書を令和5年1月16日市長へ提出しました。

若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくりの政策検討会議

大津市議会ミッションロードマップ(平成27年度~平成30年度)の取り組み

政策検討会議において、主に「若者の議会、政治への関心を高める」、「若者の投票率を向上させる」の二つのテーマについて議論し、議会として取り組むことができる事項として、政策検討会議の委員が大津市立平野小学校を訪問し、「議員と学ぼう!市議会の役割としくみ」と題して、6年生を対象に特別授業を実施しました。

また、パートナーシップ協定を締結している大学の学生や高校生との意見交換会を開催。平成29年10月には、龍谷大学社会学部現代福祉学科の筒井ゼミの学生が参加し、初めて女子学生議会を開催しました。

平成31年3月、これまでの議論を踏まえ執行機関(選挙管理委員会、教育委員会)への提言書の提出を行いました。

大津市議会ミッションロードマップ2019(令和元年度~令和4年度)の取り組み

政策検討会議において、若い世代に議会をより身近に感じてもらい、若者が議会や政治などについて学ぶことができる仕組みを構築すること等を目指して議論を重ね、間もなく選挙権を持つことになる高校生に対する主権者教育の取組として、オンライン会議システムを活用した若者との意見交換会の実施と、主権者教育に資する動画の制作及び配信に取り組みました。

令和4年5月、高校生との意見交換を踏まえ選挙管理委員会へ提言書を提出しました。また、令和4年8月には、若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり」に係る最終報告を、政策検討会議全体会で行いました。

龍谷大学図書館との連携

平成28年4月から、龍谷大学図書館(深草・大宮・瀬田)の学術情報資料及びレファレンス機能を、大津市議会議員が利用することが可能となりました。地方議会で議会図書室の機能強化のために、大学図書館と連携することは、全国初の試みであり、今後とも、政策立案機能の向上、議会図書室の整備充実の更なる促進を図っていきます。

議会基本条例の制定

平成27年2月通常会議で、議会運営の基本理念や基本原則、議会と首長との関係などについて定め、二元代表制の下、議会の役割や責務、住民自治の実現のために議会が何をすべきかについて示した、議会基本条例を制定しました。

議会の政策立案機能向上のための専門的知見活用のための大学の連携を更に推進していくことや、本会議のインターネット中継をはじめとした多様な媒体を活用した積極的な広報及び広聴活動に努めていくことなどを明記しています。

大学と『パートナーシップ協定』を締結

大学の知的資源を議会改革に活用し、政策立案機能の強化と人材育成を目指して、平成23年11月に龍谷大学と、また平成26年1月に立命館大学と、平成26年4月に同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科とそれぞれパートナーシップ協定を締結しました。

市議会と大学との協定の締結は、全国でも先進的な取り組みです。

連携の内容

- 政策検討会議などに大学から教授等を招いて、専門的な助言を求める

- 学生のインターンシップを受け入れるなど、人的交流による相互連携など

大学の専門的知見を積極的に活用し、さらなる議会改革の推進や議員提案による条例制定などを行っていきます。

教育厚生常任委員会から市長への提言書 地域包括ケアシステムの構築に向けて

令和2年3月26日(木曜)、令和元年度の教育厚生常任委員会における調査・研究の成果として作成した提言書を、佐藤市長に手渡しました。

地域包括ケアシステムは、高齢化が進む現代において高齢者の暮らしを支えていくため、行政、医療、介護、そして地域が連携し、医療・介護・介護予防・住まい、生活支援を一体的に提供する仕組みであり、その構築は多くの市民の願いである「住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしい暮らしを続けること」を実現するための最も重要な施策の一つです。

同委員会は令和元年度、「地域包括ケアシステムの構築と介護予防の推進」について年間を通じて取り組むテーマと位置づけ、各あんしん長寿相談所での現地調査や医療機関の関係者との意見交換などを通じて調査・研究してきました。

提言書では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、「あんしん長寿相談所」「多職種連携」「地方独立行政法人市立大津市民病院のあり方」の3項目について提言しています。

議会審議の活性化

議会における行政評価

行政評価とは、行政が実施する事業の目的・目標を明確にし、事業実施によって得られる成果を数値・指標などで客観的に評価することで現状を認識し、課題を発見するための取り組みです。

執行機関(市役所の各部局)の行った行政評価を、議会の視点から広く評価・検証することで議会としての監視機能を発揮するとともに、新たな施策などに繋げることで議事機関としての役割を果たすため、平成29年度に政策検討会議において制度を構築しました。

そして平成29年9月通常会議で試行実施し、平成30年度から本格実施し提言書としてまとめています。

提言書には、事業の今後の方向性と評価理由を掲載しており、新年度予算編成に向けた提言として市長に提出しました。

議会意思決定条例の制定

議会は合議制機関である性格上、意思決定に時間を要します。現状、そのほとんどを本会議において「議決」していますが、迅速な対応を求める市民ニーズや行政の効率化に対応するために、事象にあわせて「議決」「議長が決定」「議会運営委員会での決定」の3段階に分類整理して意思決定します。(平成29年4月施行)

議決事件の検証

市議会が市の意思を決定するために議決すべきことがらである「議決事件」について、追加すべき項目を検証するとともに、議会の委任による市長の専決処分などについても、市の規模や行政効率も勘案し整理し、平成28年9月に会議条例の一部改正を行いました。

市議会の新型コロナウイルス感染症対策に係る取り組みについて

オンライン本会議実現に向けた取り組み

オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書を可決(令和2年6月)(令和3年12月)

新型コロナウイルス感染症などの新興感染症の出現により、相当数の議員が隔離された状況においても、急を要する議案審議や議決が必要となる状況が実際に起こり得ると想定されますが、地方自治法では、本会議への出席が実際に議場にいることとされているため、オンライン上での本会議の開催は認められないのが現状です。

そこで、議決機関として市民の期待に応えるため、本会議への参加、表決の意思表示がオンラインによっても可能となるよう、地方自治法の速やかな改正を国に求めることとしました。

令和2年6月16日(火曜)の本会議に意見書案を上程し、全会一致で可決。同日付けで内閣総理大臣、総務大臣及び衆参両院議長あてに提出しました。

その後、法改正の動きが見られないことから、令和3年12月22日(水曜)の本会議にて、改めて法改正を求める意見書案を可決し、同日付けで内閣総理大臣、総務大臣、デジタル大臣及び衆参両院議長あてに提出しました。

オンライン本会議の実現に向け、総務大臣ならびにデジタル改革担当大臣へ要望書を提出(令和3年6月)

令和3年6月30日(水曜)、オンライン本会議の実現に向けた地方自治法の改正について、桐田議長(当時)が武田良太総務大臣ならびに平井卓也デジタル改革担当大臣へ要望書を提出しました。

オンライン本会議の実現に向け、総務大臣等へ要望書を提出(令和4年4月)

令和4年4月20日(水曜)、オンライン本会議の実現に向けた地方自治法の改正について、本市を含めた滋賀県市議会議長会の7市議会(大津市議会、守山市議会、高島市議会、彦根市議会、野洲市議会、草津市議会、湖南市議会)と茨城県取手市議会が合同で、小林史明デジタル副大臣、田畑裕明総務副大臣及び自由民主党の古屋圭司政務調査会長代行に面会し、要望書の提出を行いました。

オンライン会議システムの活用

議会防災訓練(オンライン模擬本会議の開催)を実施(令和3年1月)

令和3年1月29日(金曜)、議会BCP(業務継続計画)に基づく令和2年度の防災訓練として、議長を除く36名の全議員リモートによる「オンライン模擬本会議」を開催しました。

オンライン会議システムを活用した、完全オンライン型での常任委員会を開催(令和3年)

令和3年10月から令和4年3月にかけて全出席者が自宅などからオンライン会議システムを活用して参加し、議案審査や所管事務調査などを行う完全オンライン型の常任委員会を開催しました。

これは、コロナ禍での経験を教訓に、参集困難な非常時でも議決機関としての機能を維持する手段を確立することを目的に、議会全体で取り組んでいるもので、議員全員が完全オンライン型の委員会を経験すべく、令和3年度中に4つの常任委員会でオンライン委員会を開催したものです。

議会防災訓練(オンライン会議システムを活用した議会災害対策会議の開催)を実施(令和4年1月)

令和4年1月25日(火曜)、議会BCP(業務継続計画)に基づく令和3年度の議会防災訓練として、オンライン会議システムを活用した「議会災害対策会議」を開催しました。

その他

新型コロナウイルス感染症対策に向けた市議会からの提言書(令和2年6月)

令和2年6月19日(金曜)、今後の新型コロナウイルス感染症対策に向け、市議会として取りまとめた提言書を、八田議長と幸光副議長(いずれも当時)から佐藤市長と島崎教育長に手渡しました。

この提言書は、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、市民の方から寄せられた声などを踏まえ各会派からの市に対する要望や提案を議会からの提言として取りまとめたものです。

市として国や県の施策では手の届かない、きめ細やかな対策の一助として、スピード感のある支援を推進することを強く求め、提言を行いました。

通年議会の導入

平成25年度から、通年議会を取り入れました。定例会の開催を年1回とするもので、毎年5月に開会し翌年の4月末までを会期とします。

毎年5月に「定例会招集会議」を開催し、正副議長や議会役員の選任を行います。また、6月・9月・11月及び翌年の2月を定例として「通常会議」を再開します。そのほか、必要なときは「特別会議」を再開します。

会期をほぼ1年間にすることにより、災害など突発的な事態や緊急の行政課題などにも、議会が主体となって本会議を開催して、速やかに補正予算などの議案審議ができるようになりました。

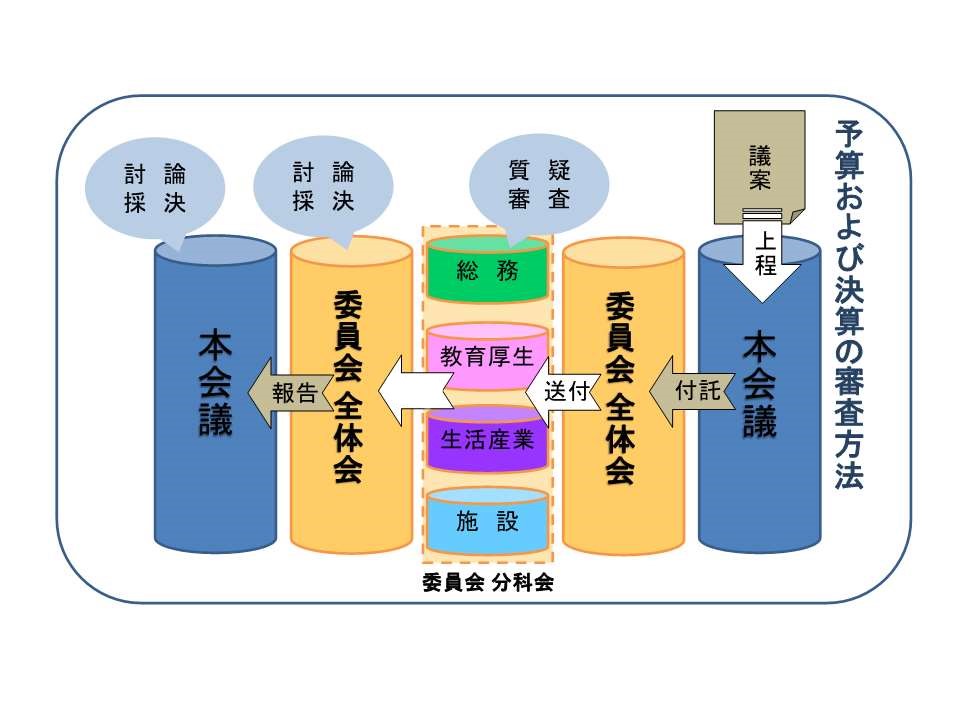

予算決算常任委員会の設置

議長以外の全議員で構成し、予算と決算を審査する「予算決算常任委員会」を設置しています。

本会議の質問方式に一括質問・分割質問・一問一答からの選択制を導入

質疑・一般質問の方式を、 一括質問方式、分割質問方式及び 一問一答方式からの選択制とし、本会議の議論がより分かりやすくなるようにしています。

- 一括質問方式:発言通告書に記載する発言項目のすべてについてまとめて質問を行い、答弁者はそれに対してまとめて答弁を行う方法

- 分割質問方式:発言通告書に記載する発言項目の一項目ごとに質問を行い、答弁者はそれに対して答弁を行い、その項目が完結すれば、次の項目に移行していく方式

- 一問一答方式:発言通告書に記載する項目の細目中のそれぞれ質問内容(詳細内容)について一問ずつ質問を行い、答弁者はそれに対して順次答弁を行う方式

また、質問の発言時間は議員ごとに60分(答弁時間を含む)としています。

通常会議で行われる質疑・一般質問は、各月通常会議の開会日から2日後の正午に通告締切日を設けており、翌日中に質問の発言項目を掲載しています。これまでの質疑・一般質問は、会議録やインターネット議会中継の録画映像でご確認いただけます。

議会活動の透明性向上の方策

議会活動の評価 2023

4年間の議員任期の最終年に、議会活動を振り返るために議会活動評価を行いました。評価に当たっては、前回の評価をブラッシュアップし、評価項目を精査するとともに、市民目線での評価・検証を行うこととしました。

- 評価の方法

一次評価(議員個人による評価)

二次評価(会派による評価)

議会運営委員会による調整・方向性の決定

- 評価項目 議会活動のうち10点について成果を評価し、今後の方向性などを検討する。

| 議案審査・調査 |

|

|---|---|

| 議会の機能強化 |

|

| 政策立案・提言 |

|

| 広報広聴 |

|

- 外部視点からの検証

議会自らの評価を踏まえ、パートナーシップ協定を締結している3大学より、今里教授(龍谷大学)、駒林教授(立命館大学)、真山教授(同志社大)(全教授市内在住)に外部有識者として評価・検証を依頼しました。

また、今回は市民目線として、龍谷大学今里教授のゼミ生の皆さんにも評価・検証を依頼しました。

- 議会活動の評価(自己評価)(PDFファイル:248.5KB)

- 評価検証報告書(今里教授)(PDFファイル:526.2KB)

- 評価検証報告書(駒林教授)(PDFファイル:488.9KB)

- 評価検証報告書(真山教授)(PDFファイル:540.1KB)

- 評価検証報告書(今里ゼミ生)(PDFファイル:549.3KB)

- 次期議会への引継ぎ

これら評価に基づき、今期の課題と、期待される方針についてとりまとめ、次期議会への議長からのメッセージとして策定しました。

議員選出の監査委員の廃止

平成29年6月の地方自治法改正の趣旨を踏まえ、監査委員の独立性及び専門性をより良く担保する観点から、議員からの監査委員の選出の有無については、自治体ごとの判断が可能となりました。

大津市議会では、これまで議員選出の監査委員が果たしてきた役割などを踏まえ、議会と監査委員との情報共有の仕組みを確保した上で、同法施行に合わせて議員選出の監査委員を廃止しました。

会議条例の制定

地方議会に関する運営基準や手続きなどについては、地方自治法に定めるほか、各市議会で定める「会議規則」などに拠っていますが、ほとんどの市議会では全国市議会議長会の作った標準モデルに準じているのが実態です。

しかし、市民の権利・義務に関する事項は、本来「条例」で定めることが好ましいことなどから、大津市議会では独自に「会議規則」を「会議条例」に改変するなど議会例規全般の見直しを行いました。(平成26年2月)

- 市民権利の保障

憲法で国民に保障されている権利である「請願」に関する要件事項が、市民の直接請求によって改正可能な条例でなく、議会でしか制定改廃できない規則で定められていることは、憲法の当該条項(第16条)の立法趣旨に鑑みると適当ではありません。また、「秘密会の実施」及び「議会内の秩序保持」に関しても、市民に拘束力を及ぼす規定を、本来、機関内部のルールを定めるべき規則におくことについても同様であるため、これらを「会議条例」に規定しました。

- 特異な法体系の解消

地方自治法の下に、議会審議の主体である本会議については「会議規則」で、下位審査機関である委員会については「委員会条例」で規定されるなど、一般的な法体系(法ー条例ー規則)と異なる議会独自の法体系となっていますが、独自の法体系とする必然性に乏しく、市民にとっては分かりにくいため、「会議条例」の下に議長告示としての「会議規程」をおく構成に改めました。

- 機動的な例規運用

議会運営ルールは、一般的に「先例」や「申し合わせ」によることが多いですが、これらは自治体のホームページで公開されている「例規集」に含まれないことから、市民がその内容を容易に知ることは難しかったため、従来は「先例」「申し合わせ」で規定されていた内容を、自治体例規として公開される「会議規程」にしました。

- 大津市議会会議条例(PDFファイル:554KB)

- 大津市議会会議規程(PDFファイル:300.8KB)

- 大津市議会委員会条例(PDFファイル:224.8KB)

- 大津市議会委員会規程(PDFファイル:176.7KB)

政務活動費のコンプライアンスレベルの向上

政務活動費は、議員の政策調査研究活動に要する経費の一部として、市から会派へ交付しているものです。

大津市議会では、政務活動費の適正管理に独自で取り組んでいるところであり、平成27年8月からは、より積極的な情報公開とさらなる透明性を確保するため、政務活動費の収支関連書類(平成26年度分以降)をホームページに全面公開しました。

- 平成26年度分から収支関連書類をホームページで全面公開

- 情報公開制度による申請をしなくても、帳票の一般公開が可能

- 使途基準を明確化するため、独自の運用マニュアルを作成

- 議長に是正措置命令権を付与して、議会全体で会派での運用に関与

詳しくは、「政務活動費」のページをご覧ください。

傍聴規則の条例化と委員会等傍聴条例の制定

議会改革と市民に開かれた議会づくりを推進するため、平成24年5月17日に改正した「傍聴人規則」を条例化するとともに、新たに「委員会等傍聴条例」を制定しました。

詳しくは、「傍聴のご案内」のページをご覧ください。

大津市議会委員会等傍聴条例 (PDFファイル: 129.1KB)

議会の活性化に向けて

市民の声を直接反映する市議会の果たす役割は、これまで以上に重要となっており、山積する課題に対する、自主自立的かつ効率的な議会運営を図っていかければなりません。

大津市議会では、防災対策特別委員会などで調査研究を進めた、議員提案による 大津市防災対策推進条例の制定をはじめ、政策立案に積極的に取り組んできました。

今後も、市民の皆さまに一層信頼される議会運営と、議会の活性化を図っていくこととしており、 その取り組みの一つとして、「議会活性化検討委員会」を設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会局 議事課

〒520-8575 市役所本館3階

電話番号:077-528-2640

ファックス番号:077-521-0409

議会局 議事課にメールを送る

更新日:2025年03月25日